Умение любить и прощать. Елена Рыбакова

К 185-летию Генрика Ибсена

«В прежнее время Ибсен был бы пророком, и это чистая случайность, что он писатель».

Так написал молодой Корней Чуковский в 1908 году. По меркам того времени смелое заявление: сто лет назад Ибсеном в России не просто зачитывались, вокруг его имени сложился даже своего рода культ, миф русского Ибсена. Во славу этого культа потрудились авторитетнейшие Иннокентий Анненский и Александр Блок, но дело, конечно, не только в именах. И для Анненского, и для Блока, и для Станиславского с Художественным театром, и для Веры Комиссаржевской с ее труппой (Ибсена для российского зрителя открыли именно эти сцены) — для всех для них великий норвежец был,прежде всего,художником.

Что это значит? Речь главным образом о мастерстве формы. Сто лет назад в ходу еще не было термина «аналитическая композиция», но оценили норвежского драматурга, особенно на театре, русском и мировом, за исключительное композиционное совершенство. По поздним пьесам Ибсена можно изучать логику: первое действие задает ложный (или фоновый) повод для интриги, второе открывает истинные мотивы действующих лиц, и с этой минуты все оказывается не тем, чем показалось зрителю сначала. Прибавим к этой античной строгости формы современную проблематику, и у нас не останется сомнений, почему именно Ибсен для молодого Станиславского и Блока оказался первейшим выразителем духа своего времени.

Об этой современной проблематике нам тоже нужно сказать, если мы хотим понять формулу Чуковского об Ибсене-пророке, Ибсене-священнике всерьез. Да, его пьесы почти всегда говорят о трещине в традиционной семье, о наследственных болезнях, о внебрачных детях с их фобиями, о пресловутом женском вопросе, и даже такой прозе жизни, как деловые бумаги, добыча полезных ископаемых и устройство фотографической техники, у Ибсена находится место. На «женский вопрос» как главную тему трагедии о Норе («Кукольный дом») нападал уже Блок: «Пятьдесят Нор выходят из себя, чтобы острее, больнее, талантливее изобразить в лицах проклятый женский вопрос»,— язвил поэт. О чем же тогда Ибсен, если вещи столь злободневные, буквально взятые из газет, не его главная тема?

К загадке об Ибсене, которую загадал Чуковский, это «о чем» имеет прямое отношение. Потому что все его пьесы с 1860-х и до начала нового столетия о том, что мир — и большой мир в газетах и за окном, и маленький мир квартиры или усадьбы — внезапно перестал быть тем,чем кажется. Все, что мы знали о нем до того, как занавес раздвинулся, — та самая ложная предпосылка, на отрицании которой держится ибсеновская интрига. Закон, традиции, общественное мнение, мораль, а вместе с ними и положительный герой, и четко прописанные оценки у Ибсена, нет, не рушатся, но испытываются на прочность. Это испытание и составляет главное содержание его пьес.

Посмотрим, например, на ибсеновских священников, раз уж мы задались целью понять, каким священником или пророком мог бы стать сам Ибсен. Вот пастор Росмер из «Росмерсхольма» — в Бога он больше не верит, с церковью порывает открыто, дом его распахнут для «новых людей» (кто такие эти «новые», мы так до конца и не узнаем, сказано лишь впроброс, что у этих людей не имеется ни чести, ни свежего белья). Вот коллега Росмера пастор Мандерс из «Привидений» — ходячая добродетель, сосуд прописных истин, человек, настолько далекий от боли реальных людей, что его высокоморальные речи начинают звучать цинично. Вот, наконец, самый знаменитый ибсеновский священник Бранд — фанатичный служитель идеи, поставивший свою жизнь на службу принципу «все или ничего» и того же требующий от других. Для Бранда естественнее проповедовать, а не подавать милостыню, когда в стране мор. Жителям голодной деревни он излагает свое кредо: «Стараться от нужды избавить — грех,/ Господь желает вас поднять духовно./ Народ живой <...> растет и крепнет от невзгод».

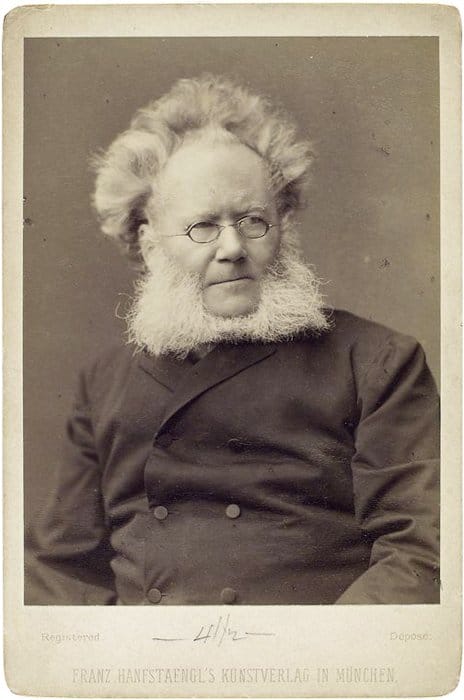

Генрик Ибсен. Фото 1911 г.

К тому же типу принадлежат у Ибсена и герои, не имеющие духовного звания. Таков муж Норы адвокат Хельмер («Кукольный дом»), таков промышленник Грегерс Верле («Дикая утка»), таковы бесталанный ученый Тесман («Гедда Габлер») и доктор Штокман («Враг народа»). Все они максималисты и ригористы, все руководствуются в жизни не чуткой любовью к ближним, а абстрактным представлением о норме. Все, разумеется, делают несчастными людей, которые их окружают. И все нужны Ибсену, чтобы задать главный вопрос его поздних драм — вопрос о том, что важнее, закон или любовь, Ветхий Завет или Новый?

Давно замечено, что чертами не слишком симпатичными — равнодушием, тщеславием, эгоизмом — Ибсен наделял не откровенных злодеев, а тех, кто в старой, «доибсеновской» драме был бы несомненным положительным героем. Этот тип, условный священник, и вправду стал для него настолько интересен, что и четырех десятков лет не жалко было посвятить на то, чтобы разгадать его. Восхищение ветхозаветным Брандом выветрилось быстро, достаточно оказалось одной ранней драматической поэмы. Осталась и кочевала из пьесы в пьесу тоска по человеку, который умеет не только жертвовать и требовать жертв, но и любить, и прощать другим их несовершенство. Такого человека Ибсен так и не нашел — зато много сказал о мире, в котором его ждут. Чем не пророчество?

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии