Иконоборчество в истории и науке. Алексей Величко

Для современного наблюдателя проблемы иконоборчества оказались настолько непроницаемыми и самый тот факт, что в течение целого столетия шла борьба не на живот, а на смерть из-за вопросов религиозного культа, оказался настолько непонятным, что, вопреки всем свидетельствам источников, иконоборчество было истолковано как социально-реформистское движение.

Там, где материалы источников противоречили этому истолкованию, они отвергались с совершенным презрением.

Там, где не оказывалось нужных элементов для этой конструкции, они измышлялись.

Г.А. Острогорский

Идея государства и образ Церкви вчера и сегодня

Первый долг историко-правовой науки – узнать, раскрыть и понять факты и обстоятельства событий давно ушедших веков. Для того чтобы знать, какие общественно-политические конструкции являются оптимальными, идеальными или даже единственно возможными, нужно знать о горьком опыте прежних поколений и достоинствах старинных рецептов. Увы, нужно признать, что это естественное требование нередко игнорируется в ущерб конъюнктурной политкорректности, в последнее время ставшей едва ли не главенствующим принципом современной «науки». Закон научного жанра требует от исследователя вжиться в изучаемую эпоху, на время стать тем, чья жизнь стала объектом его же собственного научного изучения, дышать воздухом тех седых веков – а не озадачиваться лишь тем, чтобы прослыть «современным» ученым, равноудаленным как от описываемых эпох, так в действительности и от настоящей науки.

|

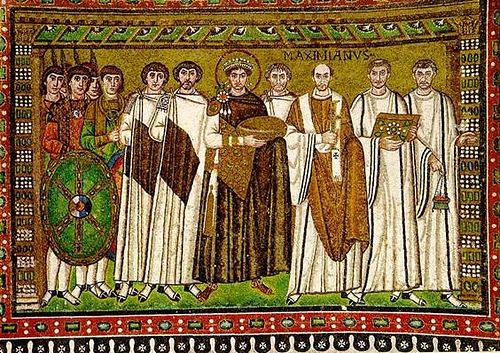

| Император Юстиниан со свитой. Мозаика церкви Сан Витале в Равенне. До 547 г. |

Как, например, можно строить теории о правильном взаимоотношении Церкви и государства, если сегодняшние понятия «государство» и «Церковь» расплывчаты и бессодержательны? Мы пытаемся изложить и оценить византийскую «симфонию властей» на основе собственных представлений, ни мало не задумываясь над тем, насколько те соответствуют древним аналогам. Какую объективность можно отыскать в трудах, описывающих исторические тенденции и закономерности, если они игнорируют особенности сознания (религиозного, политического, правового) современников древних эпох? Есть о чем задуматься.

Сегодня правоведы без всякого смущения объявляют, что не существует единого научного определения государства, и все склоняются к тому, чтобы отождествить его с аппаратом управления, то есть бюрократией. Разумеется, в сознании масс государство сразу же приобретает тиранические черты органа принуждения, с которым призывают бороться «свободную личность». Само государство признается механическим соединением определенного числа людей вне зависимости от языка, культуры и национальности, объединенных всего лишь единой властью и законом. При этом утверждают, что власть – производное от государства явление, и она плоха как всякая направленная против человека сила. А закон – от людей, и он потому хорош, что обеспечивает их права. Так (схематично, конечно) мыслят в наше время, но не так было ранее.

Для античного человека государство было органичным союзом, являло собой политически организованное отечество, полис или res publica, и он сам в силу вполне естественных причин считал себя органом государства, которому в обыденной жизни был всецело подчинен. Современникам Платона (427–347 до н.э.) и Аристотеля (384–322 до н.э.) было очевидно, что власть, управляющая государством, сотворена предвечно. Она – не природное зло, а закон мироздания. Власть существует в разных видах и реализуется в различных формах, образуя стержень социальной иерархии. Властью пронизано любое человеческое общество, и варварский мир знает власть – правда, в низших формах ее проявления, поскольку она не обеспечена у них законом и не образует государства. Даже гонимые политической властью первые христиане были убеждены в том, что государство по своей природе является божественным институтом. А те, кто не повинуется ему – пусть и из лучших соображений, – все равно должны нести законное наказание за неповиновение[1].

Данная органичная особенность древнего миропонимания сохранилась даже тогда, когда с течением времени античное государство преобразилось в свой высший вид – империю. Особенно ярко эта перемена проявилась на примере Римской (Византийской) империи. Само собой разумеется, полисная система к тому времени кардинально изменилась. Отныне и навсегда форма участия человека в управлении собственным отечеством приняла главным образом опосредованные черты: через представительные органы власти, стихийные или заранее узаконенные плебисциты и т.п. Но и в этом случае понимание государства основывалось на идеях, очень точно озвученных одной советской песнью: «Я, ты, он, она – вместе целая страна». Конечно, процесс преобразования полиса в империю сопровождался контрпроцессом атомического разложения – эти два явления неизбежно испокон веков сопровождают человеческое общество. Старое доброе римское муниципальное управление хирело, этнически разнородные провинции волновались и периодически восставали против Рима. А поселявшиеся на имперских территориях варвары, разумеется, были далеки от того, чтобы признать Византию своей родиной, частью которой они должны стать. Но здесь промыслительно на помощь древней римской государственности пришла Кафолическая Церковь.

Церковь по своей божественной природе органично объединяет весь род людской, созданный нашим Спасителем, и ее естественным состоянием является признак кафоличности, вселенскости. Церковная жизнь знает свою иерархию, затрагивающую не только людей, но и небесные силы, и каждый христианин имеет свое служение в зависимости от сакрального, социального или политического статуса. А, следовательно, всегда в той или иной форме соучаствует в управлении церковной жизнью. Есть обязанности, исполняемые в Церкви сугубо священством, но и внутри священства эти полномочия нередко существенно разнятся. Например, хиротония иерея может совершаться только епископом, к его же компетенции относится церковный суд и некоторые отдельные обряды. Однако и служение мирянина незаменимо никем. Справедливо говорят, что без епископа нет Церкви. Но ее нет и без паствы. И это положение вещей вечно и неизменно вплоть до конца века.

Слияние Римской империи и Кафолической Церкви, да еще в те времена, когда участие народонаселения в делах государства не забылось, дало новый импульс для ренессанса старого органичного понимания этого политического союза. И хотя многие прямые формы непосредственного народоправства были уже невозможны, идея государства успешно преодолела кризис атомичного разложения и сохранила свою целостность. Так продолжалось почти два тысячелетия, и лишь в XX веке верх начало брать «современное» определение высшего политического союза.

Конечно же, этот идейный переход произошел не моментально, и даже в то время в трудах писателей либеральной направленности можно встретить отблески старого органического понимания государства. Однако XX век, как уже говорилось выше, был в этом отношении менее сентиментален. И нет никаких сомнений в том, что нынешнее и древнее понимании государства кардинально различны. А потому любые попытки мыслить Византию мерками современных либералов от науки – такое же неблагодарное занятие, как описывать языком эфиопа снега Якутии. В свою очередь, по одному тонкому замечанию, «концепция демократии, которая так воодушевляет современный мир, привела бы византийцев в ужас»[2].

То же самое можно сказать и о «научном» понимании Кафолической Церкви. Такие выражения, столь привычные для страниц современной публицистики, как «вред Церкви» или «польза Церкви», «Церковь должна подчиняться государству», «государство не вправе вмешиваться в дела Церкви» и т.п., как правило, основываются на ложном отождествлении клира и Церкви. Перед нами плод такого же светского, «модернистского» сознания, которое уже исковеркало идею государства. Ныне Церковь не ассоциируется со всем православным народом, тем более, как это было во времена блистательной Византии, со всеми гражданами империи, а лишь на римо-католический манер с аппаратом управления, формируемым из священства. В других доктринах Церковь отождествляется с политической организацией, что, разумеется, также приводит к утрате ее истинного лица[3].

В известной степени это неизбежный результат той трагичной «эволюции», которую Восточная Церковь прошла во времена религиозного геноцида, когда Римская империя погибала и наконец пала, и коммунистических репрессий XX века. Но означает ли это, что такое положение дел естественно для Церкви? Вопрос, конечно же, риторический. Практика «современной» церковно-государственной жизни насчитывает от силы несколько столетий, далеко не сходных даже между собой в различные периоды. А за органичной церковной жизнью – тысячелетия.

В соответствии с лаическим мировоззрением современной эпохи стало правилом хорошего тона противопоставлять Церковь государству и наоборот. Но в те далекие времена, когда Церковь обнимала собой все человеческое общество, когда Римская империя и Кафолическая Церковь являли собой единое целое, не было ничего удивительного в том, что и императоры, и светские чиновники несли особо ответственные послушания в виде церковных органов. Точно так же со времен императора святого Константина Равноапостольного (306–337) священники часто наделялись политическими полномочиями для выполнения поручений царя, то есть становились органами государственной власти. Феномен «симфонической» Византии как раз в том и заключался, что это была «Церковь–империя».

Если Церковь и христианская империя в идеале – одно целое, то какое имеет значение, как называется орган власти, обязанный поддерживать справедливость и порядок в православном обществе-государстве? Разумеется, священство не несло воинской повинности и не держало в руках меч – на этот счет присутствует прямой канонический запрет, – а императоры не служили литургию. Но за отдельными (хотя и существенными) исключениями никаких жестких границ по распределению полномочий между священством и чиновничеством не было. Для разграничения их компетенции более уместен термин «специализация», основанной, конечно, не только на конъюнктуре конкретных условий, но и на различиях природ политической и священнической властей.

Максимально это различие снималось в личности императора – носителе сакральных прерогатив, данных ему непосредственно Христом, верховном правителе Византийского государства и главе церковного управления, разрешающем церковные споры и устраняющем политические нестроения, едином владыке, власть которого признавали все без исключения церковные кафедры. Он являл собой живой, конкретный и одушевленный образ (в духе Халкидонского ороса) нераздельной и неслиянной Римской империи–Кафолической Церкви.

Конечно, мы знаем из истории, что и в те благословенные времена часто случались разногласия, нередко разрешаемые Вселенскими Соборами, когда возникали партии, придерживавшиеся кардинально разных точек зрения по спорным догматам веры. Сегодня эти партии в специальной литературе необоснованно и произвольно называют «церковными», хотя они всегда включали в свой состав и клириков, и высших сановников, и простой люд. Полагать, будто бы одна партия была сугубо «клерикальной», а вторая – «государственной», совершенно ошибочно.

И всегда без исключений партия, оказывавшаяся в меньшинстве – вне зависимости от того, была ли ее точка зрения впоследствии реципирована Кафолической Церковью или признана еретической, – ощущала на себе всю тяжесть гонений. Причем не только со стороны верховной власти, но и священноначалия – как государственные преступники и еретики, поскольку неправоверие признавалось в Византии уголовным преступлением. В этой связи любые стенания о том, что будто бы в отдельные периоды своего «имперского» существования Церковь была гонима царями, представляют собой хрестоматийный образец искаженного логического силлогизма.

Сознательных ересиархов, имевших своей целью расколоть ее тело, древняя Церковь не знала. Были сторонники различных точек зрения, и они вполне естественно обращались к высшим органам Церкви–империи – императору, патриархам, Соборам – для того, чтобы обеспечить своей позиции общеимперское и общецерковное признание и опровергнуть мнение оппонентов. Что же касается способов достижения цели, то в этом отношении и православные, и еретики, как правило, редко отличались друг от друга. И, увы, методы, посредством которых иногда защищалась истина, не всегда являются примером христианского смирения и добротолюбия. Достаточно вспомнить обстоятельства, сопутствовавшие проведению III Вселенского Собора в Эфесе в 431 году и его идейного антипода «Разбойничьего собора» в 449 году, чтобы проиллюстрировать сказанное.

Вехи иконоборчества

|

| Иконоборцы. Миниатюра из Хлудовской псалтири |

Пожалуй, наиболее хрестоматийно (в худшем смысле этого слова) подобный «современный» подход к изучению былых событий применяется при исследовании одной из самых трагичных и запутанных страниц истории Кафолической Церкви – эпохи византийского иконоборчества, главной идеей которого явился отказ в той или иной степени и по различным мотивам от поклонения святым иконам. Кратко напомним основные этапы развития этого кризиса.

В 730 году (по другим данным – в 726 году) византийский император Лев III Исавр (717–741) издал эдикт о запрете почитания икон. Первой жертвой новой вероисповедальной политики государства стали несколько десятков обывателей, погибших на площади Халки в Константинополе после того, как они, убив офицера, сбивавшего изображение Христа, вступили в столкновение с солдатами. Если это событие не вызвало особой негативной реакции на Востоке, то на Западе его восприняли совсем иначе. Правда, Рим оставался совершенно равнодушным к богословским попыткам византийцев раскрыть мистическую природу святых образов, но держался твердого убеждения, что иконы незаменимы в пропедевтических целях, дабы рядовые христиане могли наглядно уразуметь персонажей и события Священного Писания. Разумеется, исключение икон из церковной жизни шло вразрез с убеждениями Римской курии. И папа Григорий II (715–731) немедленно выступил против политики Восточной Церкви, написав императору несколько гневных писем, где обличения перемежались с не вполне корректными выражениями в адрес царственной особы.

Столкнувшись с неожиданной для себя фрондой, василевс предложил созвать Вселенский Собор для уяснения спорного вопроса, но понтифик его не поддержал. «Ты писал, что следует созывать Вселенский Собор; нам показалось это бесполезным. Представь, что мы послушались тебя, архиереи собрались со всей Вселенной, что восседает уже синклит и совет. Но где христолюбивый и благочестивый император, который, по обыкновению, должен заседать в совете и чествовать тех, которые говорят хорошо, а тех, которые удаляются от истины, преследовать, – когда ты сам, император, являешься человеком непостоянным и варваром?»[4].

Реакция понтифика вызывает недоумение. Как правило, при появлении сомнительных учений, волновавших Церковь, императоры инициировали созыв очередного Вселенского Собора, и обыкновенно папы им не отказывали. И вдруг такой неожиданный ответ. Между тем так и напрашивается вопрос: если бы папа Григорий II согласился с предложением императора Льва III и VII Вселенский Собор был бы собран не в 787 году, а на полвека раньше, то неужели согласный голос всей Вселенской Церкви не сумел бы преодолеть догматические разногласия в условиях, когда политика еще не играла определяющей роли в этом конфликте? Или, по крайне мере, задать верное направление богословского поиска? Ведь, как известно, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в течение всей эпохи иконоборчества стояли на позиции почитания святых икон. Впрочем, все это следует отнести к области сослагательных предположений.

Отношения между Константинополем и Римом резко обострились в период понтификата следующего апостолика Григория III (731–741). Чтобы укрепить свои позиции, новый папа собрал 1 ноября 731 года Собор в Риме из 93 итальянских епископов, который анафематствовал иконоборцев. Хотя лично император не был отлучен от Церкви, однако сам по себе факт созыва без разрешения василевса Собора и анафематизмы в адрес всех иконоборцев означали отказ признавать власть византийского царя.

Желая арестовать и наказать непокорного папу, василевс отправил два корабля к берегам Италии, но того спасла буря, разбросавшая и потопившая византийские суда. Зато вновь блеснула угроза со стороны лангобардов, которых чуть ранее папа призвал на помощь от византийских войск. Теперь спасители понтифика сами начали поглядывать на Рим. Отчаявшись получить солдат и деньги из Константинополя, папа обратился за помощью к франкам. Он не только написал полное унижений письмо их мажордому (управляющему делами короля) Карлу Мартеллу (714–741), но и признал того своим владыкой, передав вождю франков ключи апостола Петра и наделив статусом римского патриция[5].

Удивленный столь неожиданным предложением, Мартелл промолчал, никак внешне не отреагировав на письмо из Рима. И тогда папа нашел временных союзников в самой Италии в лице герцогов Сполето и Беневенто, тайно пообещав им взамен военной помощи поддержку в их стремлении выйти из-под власти лангобардского короля. Остро нуждаясь в деньгах, он, ссылаясь на еретичество Константинополя и нелегитимность царской власти, отказался выплачивать налоги и подати с Рима и всей Италии византийскому императору. Это был открытый разрыв, и в ответ василевс своим указом переподчинил Константинопольскому патриарху митрополии Эпира, Дакии, Иллирии, Фессалии, Македонии, ранее находившиеся под омофором понтифика. Данное решение, как мы знаем сейчас, предопределило на будущее тысячелетие исторический портрет Балкан[6].

Это был сильнейший удар по власти Римского епископа, хотя он объяснялся не только фрондой и дерзостью понтифика. Лев III Исавр был далек от мысли принудительно распространить иконоборчество по территории всей империи. Просто он действовал в соответствии со своей концепцией управления государством. Император к тому времени не имел иного способа контроля над Италией, кроме как из ненадежной Равенны, где располагался его экзарх. Но указанные выше территории являлись провинциями империи, и было вполне оправданно распространить власть Константинопольского патриарха на земли, где власть императора имела пока еще твердые позиции[7].

После смерти императора и папы накал страстей несколько спал и запрет иконопочитания носил откровенно номинальный характер. Но, разобравшись с претендентами на царский престол и болгарами, сын покойного Льва III император Константин V Исавр (741–775) возобновил гонения на приверженцев святых икон. Разумеется, новая волна иконоборчества родилась не на пустом месте и была вызвана к жизни не только религиозными мотивами. На Константина V оказал сильнейшее впечатление тот факт, что узурпаторство Артавазда, с 741 по 743 год захватившего Константинополь при живом и легитимном императоре, проходило под флагом иконопочитания. И, пожалуй, в еще большей степени поддержка, которую оказал узурпатору папа Захарий (741–752), признавший того законным римским царем и просто не заметивший Константина V[8]. Наконец, третье обстоятельство окончательно укрепило царя в его иконоборчестве – заговор в 765 году против него со стороны самых близких и доверенных сановников, выставивших своим знаменем восстановление иконопочитания. Отныне василевс стал непримиримым борцом с иконами[9].

Тем временем Западная Церковь по-прежнему не принимала иконоборчества и все более склонялась к союзу с франками, который постепенно перерастал в политическую зависимость папы от их короля и предрекал грядущее отпадение Италии от Византии. Конечно же, это не оставалось незамеченным в Константинополе, где небезосновательно полагали, что единственной моральной поддержкой для почитателей икон на Востоке является Римская курия. Церковный раскол очевидным образом подрывал авторитет василевса и политической власти в целом, а также византийского священноначалия, поскольку в массе своей оно пребывало на стороне иконоборцев. Но апостолика поддерживало популярное в народных кругах восточное монашество, хотя и далеко не все: в этой среде было множество горячих сторонников новых догматов. Встретив сопротивление со стороны части монашествующих лиц, Константин V подверг их, как государственных преступников, гонениям. Впрочем, тяжесть преследований, как это обычно бывает, во многом предопределялась личными качествами правителей провинций, различавшихся по своему отношению к иконам, нежели директивами из византийской столицы.

В «пику» Римскому папе Стефану II (752–757), венчавшему Пипина (747–768) на Франкское королевство в обход законного наследника престола и заключившему с ним политический договор, даже не поставив об этом в известность Константинополь, Константин V созвал в 754 году Собор в Иерии из 330 восточных епископов, анафематствовавший иконопочитателей. Сам император активно изучал дискуссионный вопрос в течение нескольких лет и развил довольно оригинальную христологическуюаргументацию. Он, как, впрочем, и иконопочитатели, считал невозможным изобразить Бога, Божественное естество и Божественную сущность. По царю, изображение одновременно человеческого и Божественного естества на иконе является монофизитством, слиянием двух природ во Христе. Если же почитатели икон не претендуют на слияние двух природ, изображая два естества Богочеловека на иконах, то тогда, следовательно, они неизбежно впадают в несторианство. Ведь очевидно для всех, полагал Константин V, что в этом случае они разделяют два естества Спасителя, а это как раз и составляет отличительную черту несторианства[10].

Председателем иконоборческого Собора стал митрополит Феодосий Эфесский, сын бывшего византийского императора Тиверия III (698–705). Ему деятельно помогали митрополит Антиохии Писидийской Василий Трикокав и митрополит Пергии Памфилийской Сисиний Пастилла. Определения этого церковного собрания не лишены богословского интереса. В частности, его участники постановили следующие правила:

– «Писать иконы Богоматери и святых при помощи низменного эллинского искусства представляется делом оскорбительным. Изображение есть продукт язычества и отрицание воскресения мертвых»;

– «Употребление икон запрещено в Святом Писании»;

– «Должна быть отвергнута всякая икона, изготовленная из всевозможного вещества и писанная красками преступным ремеслом живописцев».

«Если кто замыслит представлять Божественный образ Бога Слова как воплотившегося, посредством вещественных красок, вместо того чтобы от всего сердца умственными очами поклоняться Ему, превыше светлости солнечной одесную Бога в вышних на престоле славы сидящему, – анафема».

И еще один канон, чрезвычайно интересный в контексте обвинений в адрес императоров: «Вместе с тем постановляем, чтобы никто из предстоятелей Церквей не дерзал, под предлогом устранения икон, налагать свои руки на посвященные Богу предметы, на которых есть священные изображения. Кто желает переделать их, пусть не дерзает без ведома Вселенского патриарха и разрешения императоров. Пусть под этим предлогом никто не налагает рук на храмы Божьи и не пленяет их, как это бывало прежде от некоторых бесчинников»[11].

Совершенно очевидно, что это правило направлено против крайних иконоборцев, не стеснявшихся налагать руки на церковное имущество. Безусловно также, что василевс, лично организовавший Собор, имел непосредственное отношение к авторству указанного канона.

Если говорить в целом, Собор 754 года не являлся сугубо еретическим. Строго говоря, он осудил только идолопоклонство, а не само почитание икон. 2-м каноном Собора запрещалось изображать Божество Христа, но никто из истинных почитателей икон и не посягал на такое святотатство. Они лишь изображали Его образ, в котором Спаситель явил Себя миру, то есть человеческий образ Бога. Главной ошибкой Собора являлось то, что, найдя ущербным идолопоклонство, он вообще запретил иконы.

Если у царя ранее и существовали сомнения в собственной богословской позиции, то теперь он удостоверился в своей правоте и с присущей ему энергией взялся за реализацию соборных определений в отношении запрета икон. Как и многие византийские императоры, Константин V решение любого Собора, тем более претендующего на статус «вселенского», воспринимал как непогрешимый голос Церкви – иллюзия, не раз подводившая чрезмерно доверчивых царей.

Вместе с тем нужно отметить, что император-иконоборец пошел значительно дальше, чем готовы были пойти члены созванного им Собора. К сожалению, со временем в богословии Константина V все больше начали проявляться монофизитские тенденции, которые Собор всячески устранял из объявленного им официального иконоборческого учения. Данное обстоятельство усугубилось решительностью и твердым характером царя. А потому после Собора и принесения всеми византийцами клятвы на святом Евангелии в том, что они никогда не будут поклоняться «идолам», счет жертвам пошел на тысячи. Почитатели святых икон низвергались из сана, подвергались пыткам, отправлялись в ссылку, монахи изгонялись из своих обителей. Встречались и случаи их умерщвления толпой разъяренных иконоборцев, как, например, святого Стефана Нового. В те годы многие почитатели святых икон искали и находили спасение в Италии, где им организовал приют Римский епископ.

Последующий период – от смерти Константина V до 787 года – характерен скрытым противостоянием представителей обеих партий, активно пытавшихся привлечь на свою сторону царскую власть. Наконец созванный велением императрицысвятой Ирины (797–802) и ее сына Константина VI (780–797) VII Вселенский Собор в Никее нанес иконоборчеству тяжелый удар, но отнюдь не уничтожил его. Следует отметить, что этот Собор, на котором блистали в ореоле славы папские легаты, стал очередным успехом Римской кафедры, заслужившей многие славословия от приглашенных епископов и монахов, а также от императрицы и ее царственного сына.

Но после низвержения святой Ирины с царского трона, при императоре Никифоре I (802–811) началась осторожная реставрация иконоборчества, сдерживаемая царской властью. Иконоборцы практически восстановили свои позиции при дворе, в высших эшелонах власти и епископате. Однако, желая уравнять шансы противоборствующих партий и остаться в стороне от конфликта, василевс демонстративно назначил на Константинопольскую кафедру явного иконопочитателя и своего секретаря святого Никифора (806–815). Его стратегия оказалась единственно верной для того времени.

Напротив, попытка императора Михаила I Рангаве (811–813) решить все одним властным ударом в пользу вселенских определений немедленно провалилась. Если Константина V Исавра обоснованно называли гонителем иконопочитателей, то Рангаве в течение короткого времени своего царствования прослыл гонителем иконоборцев. Многие из них, в том числе и монахи-иконоборцы, были казнены, подвергнуты пыткам и ссылкам[12]. Но василевса не поддержали многие архиереи и сановники, а армия категорично отвергла императора, ревизовавшего религиозную политику славных царей-победителей из династии Исавров. В результате император Михаил I лишился трона, а почитатели икон – ореола мучеников за веру, который с ними теперь начали делить иконоборцы.

Подспудная борьба партий продолжалась, и лишь на Соборе 815 года при императоре Льве V Армянине (813–820) представители иконоборческой партии взяли временный верх, хотя редакция соборных оросов ничем не отличалась от осторожных определений Собора 754 года.

В царствие следующего императора Михаила II Травла (820–829) наступило время нейтралитета. Василевс вернул из ссылки некогда отправленных туда почитателей святых икон, но категорически запретил какие-либо споры и соборы на этот счет. Сам он лично не проявлял особого расположения ни к одной из борющихся партий. Но, как ни странно, этот император заслужил многие славословия в свой адрес от преподобного Феодора Студита, которого не разочаровало внешнее нежелание Травла поддержать почитателей икон[13].

Совсем иная картина возникла в царствование его сына императора Феофила (829–842): иконоборчество вновь стало процветать, иногда казалось даже, что наступили времена гонений Константина V. Этому были свои причины: юный василевс вырос в иконоборческой среде, и его учителем был идейный иконоборец, будущий Константинопольский патриарх Иоанн Грамматик (837–843). Но есть все основания полагать, что кроме религиозных аспектов свою роль сыграл и продолжавшийся почти три года бунт (апостасия) узурпатора Фомы Славянина, также прошедший под девизом восстановления иконопочитания. Интересно заметить, что, хотя ряды иконопочитателей росли, все же большая часть византийского общества осталась верной императору; это и предопределило его победу. Совсем мальчиком, Феофил принимал активное участие в боевых действиях и едва ли проникнулся симпатией к бунтовщикам, чуть не погубившим империю и его отца[14].

Наконец после смерти Феофила вдова-императрица святая Феодора (842–856) инициировала новый церковный Собор, который окончательно ниспроверг иконоборчество. Это великое событие отмечается с 843 года и поныне каждое первое воскресенье Великого поста как день Торжества Православия. Отдельные разрозненные группы иконоборцев еще существовали на Востоке, но их участь была предрешена. Последние явления этого некогда мощного течения мы видим лишь на Соборе в Константинополе в 869–870 годах при императоре Василии I Македонянине (867–886).

Однако в то время, когда иконоборчество на Востоке уже сходило на «нет», оно неожиданно возникло, хотя и в умеренных формах, на Западе. В известной степени этому способствовало догматическое равнодушие латинян к попыткам раскрыть мистическое существо иконы как образа. Помимо этого, довлела политическая конъюнктура: папы, нередко предельно ригоричные и «легкие» в своем пренебрежении к византийским царям, млели, когда на них обращали строгий взор франкские короли. А потому послушно терпели богословские несуразицы, рожденные в головах галльских (франкских) епископов и их царственных владык, пусть даже догматические позиции франков и шли вразрез с папской точкой зрения, а также соборными определениями признанных понтификами восточных Соборов.

Уже Франкфуртский собор 794 года, где собрались франкские архиереи, возмутился «греческой ересью» VII Вселенского Собора 787 года. Чуть позднее несколько авторитетных галльских епископов открыто выступили против почитания икон. А Туринский епископ Клавдий, этнический испанец, которого поставил на архиерейскую кафедру сам франкский король Людовик Благочестивый (814–840), объявил себя врагом креста и святых мощей, до чего не доходили в Константинополе даже крайние иконофобы. Заблуждение франкских епископов было столь сильным, что в 825 году на Парижском соборе поклонение иконам было вновь отвергнуто, а копия соборного определения направлена Римскому папе как прямой укор в его адрес по поводу признания понтификом VII Вселенского Собора[15].

Возникла крайне неприятная для Рима ситуация, которую папы попытались разрешить на нескольких западных Соборах. Соглашаясь с сомнительными богословскими рецептами франков, они подрывали свой авторитет на Востоке как непогрешимой и первой кафедры Кафолической Церкви. Но и выступать против франков было себе дороже: в те десятилетия папы целиком и полностью зависели от них. Учение епископа Клавдия в мягких выражениях признали крайностью, а в 863 году при Римском папе Николае I (858–867) был созван Собор, который объявил, что при помощи живописи человек может-таки подняться до созерцания Христа.

Но хотя Западная Церковь и реципировала в конце концов VII Вселенский Собор, в целом она оставалась на умеренно иконоборческих позициях Франкфуртского собора 794 года. И не случайно даже в XIII веке Гийом Дуранд в своем трактате писал, что «картины и украшения в храмах суть учение и писание мирян; мы поклоняемся образам как постоянной памяти и напоминанию о вещах, совершенных давным-давно»[16]. Думается, преподобные Иоанн Дамаскин и Феодор Студит с легкой душой и вполне обоснованно осудили бы такое убогое понимание святого образа.

Мотивы иконоборчества и его вожди

|

| Монета с изображение Льва III Исавра |

Чем же были обусловлены описанные выше события? Как известно, на этот счет уже сформировался ряд «общепризнанных» гипотез, односторонность которых вынуждает отнестись к ним повнимательней. Разумеется, иконоборчество было ересью. Никто из серьезных ученых не оспаривает также того факта, что в некоторые моменты времени гонения на почитателей святых икон были кровавыми, а жертвы – многочисленными. Но, противопоставляя иконоборцев клиру, находя в многогранной и талантливой личности императора Льва III Исавра только одно навязчивое и демоническое желание погубить Церковь, полагая, будто для иконоборчества не существовало никаких объективных причин, зачастую предлагают объяснения, не выдерживающие проверки историей и здравым смыслом. Например, в союзники императора записывают различных идейных врагов Православия – иудеев, арабов, сектантов, которые якобы и сформировали идеологическую основу новой ереси.

Но спрашивается, зачем императору было восставать против Церкви, разрушая веками сложившееся «симфоническое» единство? Для того, отвечают, чтобы распространить свою власть на Церковь и лишить ее материальной базы, попутно резко ослабив монашество, из среды которого выходили наиболее непримиримые противники идеологии «цезаропапизма», столь любимой царской властью. В целом иконоборчество зачастую рассматривается как неудачная попытка государства подчинить себе Церковь.

Обратимся, однако, к фактам. Действительно, много известно о тесных контактах императора Льва III с хазарами, среди которых активно миссионерствовали иудейские проповедники. Незадолго до своего краха в 969 году, когда русский князь Святослав (942–972) стер этот народ в порошок истории, хазары даже признали иудаизм своим государственным вероисповеданием. Но распространение, и отнюдь не тотальное, иудейства среди хазар пришлось уже на время правления их кагана Обадии, жившего полувеком позже. Приписывая Льва III Исавра к «иудействующим», историки забыли справиться у самого василевса о его отношении к представителям этой религии. А между тем он отнюдь не благоволил к ним и, в частности, в 732 году приказал принудительно крестить евреев по всей империи[17].

Не вызывает доверия и гипотеза о мусульманском влиянии на иконоборчество. Общеизвестно, что ислам непримирим не только к священным картинам, но отрицает также любые изображения людей и живых существ. Кроме того, мусульманский аниконизм (культ, категорически отрицавший возможность использования божества в качестве центрального символа и допускавший лишь аниконическое изображение или «священную пустоту») еще не был к тому времени сформулирован в законченном виде и не мог стать идейной основой византийского иконоборчества[18].

Увлечение арабской культурой (но не более того) стало модным в византийском обществе гораздо позднее, уже при императоре Феофиле, объектом для подражания которого являлся легендарный аббасидский халиф Гарун-аль-Рашид (786–809)[19]. А столетием ранее Лев III и Константин V являли собой образ неустрашимых борцов с арабами, не давая никаких поводов для упрека их в исламофильстве. Таким образом, аниконизм мусульман и иконоборчество Льва III едва ли можно связать воедино по закону причинно-следственной связи. Вспомним также, что для мусульман христианский крест столь же ненавистен, как и иконы, но никогда за весь период иконоборчества вопрос отказа от креста и его изображения в Византии вообще не стоял[20].

Нередко говорят о влиянии на иконоборчество христианских сект, во множестве существовавших в Малой Азии, откуда был родом сам император. Действительно, некоторые крайние монофизиты и павликиане – сильная и многочисленная секта, со временем перебравшаяся в Болгарию, – не приемлют культа икон. Возможно, их идейное влияние на некоторых «ранних» иконоборцев действительно могло иметь место. Но следует помнить, что и монофизиты, и павликиане относились к отверженным кругам византийского общества как еретики и государственные преступники. Конечно, скрывая свою принадлежность к секте, отдельные их представители занимали высокие должности. Однако в целом влияние этих ренегатов едва ли могло быть масштабным и глубоким на иконоборцев, входящих в состав политической элиты Византийской империи.

Безусловно, никакой критики не выдерживают те объяснения появления иконоборчества, которые во главу угла кладут мотив секуляризации императорами церковной собственности. Попытки частично ограничить право Церкви на приобретение земельных угодий и пресечь многочисленные злоупотребления, возникающие в обычной практике коммерческого оборота, были предприняты еще при императоре святом Маврикии (582–602). Лев III Исавр лишь последовательно развил его мысли в главе 4 титула XII своей знаменитой «Эклоги». В частности, царь постановил, что в случае отсутствия потребности Церкви в том или ином земельном участке она не может произвести отчуждение его в частные руки, но обязана передать в государственную казну. Однако это было единственноеограничение в отношении Церкви, и оно вовсе не касалось монастырского имущества. Конфискация монастырских земель у непокорных царской воле обителей имела место в исключительных случаях и не обрамлялась ни в какую идеологическую вуаль. Кроме того, значительная часть монастырских владений в Малой Азии и на Балканах располагалась в разоренных войной местностях. Правительство Византии не знало, что делать с обширными необработанными пустошами, и ему было явно не до того, чтобы увеличивать их за счет массовой конфискации монастырских землевладений[21].

Куда более логичным выглядит другая гипотеза изначального противостояния иконоборцев с монастырями. Как известно, в обителях традиционно располагались великолепные собрания икон и иных древних реликвий, подпавших под осуждение. Паломничество к святым иконам, многие из которых слыли чудотворными, было известно с глубокой древности, а потому эти священные объекты служили одним из основных источников доходов обителей[22]. Разумеется, монахи резко отреагировали на нововведения императора, считая, что таким способом тот губит монастыри. Конечно, едва ли меркантильный мотив являлся определяющим в последующие годы. Но, по-видимому, он играл далеко не второстепенную роль на первом этапе этой идейной борьбы, когда стороны вместо догматических убеждений нередко руководствовались вполне практическими соображениями.

Нельзя не упомянуть и то обстоятельство, что византийское монашество было далеко не однородной средой. Помимо блистательных подвижников веры и пустынников, столпников и аскетов, выдающихся богословов и всенародно почитаемых духовников, в монашеской среде нередко находились лица с сомнительными качествами. Уже на «Разбойничьем соборе» 449 года в Эфесе восточные монахи (константинопольские и сирийские) во главе со своим лидером Варсумой творили жесточайшие преступления, дубинами избили до полусмерти Константинопольского патриарха святого Флавиана (447–449) и ввели в ужас остальных участников этого постыдного собрания[23].

Нравы в монашеском сообществе иногда падали настолько низко, что многим почтенным церковным собраниям пришлось принять специальные правила, посвященные описанию и искоренению злоупотреблений в монашеских общинах. Так появились, например, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47-й каноны Трулльского (V–VI) Вселенского Собора 691 года, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6-й каноны «Двукратного» Собора в Константинополе 861 года. Естественно, мы говорим лишь о времени, близком к рассматриваемой нами эпохе.

Кроме того, тезис о «геноциде» монахов со стороны некоторых императоров-иконоборцев требует известного уточнения. Да, царь Феофил слыл гонителем монахов, но обратим внимание на следующую любопытную деталь. Во времена его царствования никак не пострадали самые известные и непримиримые иконопочитатели, среди которых были, в том числе, ближайшие ученики святого Феодора Студита: Николай, будущий игумен Студийского монастыря, Афанасий, будущий игумен Саккудиона, святой Игнатий, сын императора Михаила Рангаве, будущий Константинопольский патриарх (846–858 и 867–877). А святой Мефодий, один из героев Собора 843 года, вообще свободно жил в царском дворце. И в мартирологе лиц, пострадавших при императоре Феофиле, мы не видим вождей иконопочитания – фигурируют лица, занимающие скромные должности, в первую очередь рядовые монахи. Однако те пострадали не за поклонение святым образам, а за пропаганду иконопочитания – разница более чем очевидная.

Может показаться удивительным, но среди иконоборцев мы встречаем во множестве увековеченных летописцами монахов, внесших немалую лепту в борьбу с иконопочитанием. Достоверно известно, в частности, что именно позиция одного знаменитого отшельника, абсолютно нетерпимого к иконам, оказала решающее воздействие на религиозные взгляды императора Льва V Армянина и в определенной степени дала повод для второй волны иконоборчества[24].

Нет никаких оснований и для того, чтобы признать датой рождения новой ереси эдикт Льва III Исавра от 730 года. На самом деле иконоборчество существовало всегда, хотя его идеологи и сторонники не составляли единой партии. Были умеренные иконоборцы, которые выступали против уничтожения икон и удаления их из храмов. Они считали, что иконы нужно только помещать выше человеческого роста, чтобы не допускать языческого поклонения им. Были иконоборцы, которые запрещали изображать Христа, но не препятствовали писать лики святых. Естественно, как обычно, существовала группа крайних иконофобов, доходивших до полного отрицания поклонения святым мощам, а также любого иконописного изображения[25].

Надо сказать, для скептического, а порой нетерпимого отношения к иконопочитанию существовали свои объективные причины. Так, например, взоры просвещенных современников и интеллектуалов нередко просто коробили грубые сцены неблагочестивого поклонения иконам, даже их обожествления со стороны рядовых христиан. Повсеместно иконам предписывались магические, таинственные свойства. Священники соскабливали краску с них и помещали в Чашу, где размешивали со Святыми Дарами. Имели место случаи (и довольно многочисленные), когда лица, принимавшие монашеский постриг, предпочитали отдавать свои волосы не духовным лицам, а складывали их около икон. Некоторые обеспеченные христиане игнорировали святые храмы и, создав алтари у себя дома из икон, требовали от священников совершать на них таинства[26].

Понятно, что подобные сцены вызывали ответную реакцию. Например, еще сестра императора святого равноапостольного Константина Великого (306–337) Констанция считала недостойным Христа наносить Его изображения на дерево. Святой Епифаний Кипрский (V в.), навестивший одну епархию в Палестине, увидел в храме завесу с изображением человека и с гневом разорвал ее, отдав материю на покрытие гроба какого-то нищего. Как говорят, ему принадлежат следующие слова: «Поставьте иконы для поклонения, и вы увидите, что обычаи язычников сделают остальное»[27].

В 306 году на Эльвирском Соборе был принят 36-й канон следующего содержания: «Размещение живописных изображений в церкви должно быть запрещено, так как предмету поклонения и почитания не место в храмах». В Марселе епископ Серен в 598 году сорвал в храме иконы, суеверно почитавшиеся паствой. А Римский папа святой Григорий I Великий (590–604) хвалил его за ревность к вере и всячески поощрял подобные действия[28]. В VII веке на острове Крите большая группа христиан выступила перед епископом с требованием запретить иконы, поскольку писаные образы противоречат текстам Ветхого Завета. Как свидетельствуют летописи, в самом Константинополе иконоборческое движение было настолько сильным, что еще в 713 году император Филиппик (711–713), озабоченный желанием понравиться рядовым византийцам, чуть было не издал специальный эдикт о запрете иконопочитания[29].

Даже позднее, когда многие языческие злоупотребления в иконопочитании были уже развеяны, осмеяны и забыты, великий подвижник Православия, непримиримый борец с иконоборцами преподобный Феодор Студит (IX в.) хвалил одного вельможу, который объявил икону великомученика Димитрия Солунского крестным отцом своего сына. И нет ничего удивительного в том, что многие христиане выступали с критикой иконопочитания, категорично отрицая иконы. Заблуждение ополчилось на ложь, а в результате восстало на истину. Так рождалось иконоборчество.

Качественно разное отношение к иконам, бытовавшее на Востоке, подрывало не только единый религиозный культ, но и невольно раскалывало Церковь изнутри, а это угрожало безопасности империи. В условиях «симфонического» единства Церкви и империи, когда любое религиозное нестроение могло принести негативные политические плоды, разночтение в иконопочитании таило в себе центробежные тенденции, разрушавшие Византийскую империю и питавшие сепаратизм в условиях сохраняющейся сильной арабской угрозы[30].

Безусловно, подобные факты требовали определенной реакции византийского императора как признанного Церковью ее дефензора (защитника) и главы церковного управления. В этом отношении Лев III Исавр лишь продолжал практику, зародившуюся еще во времена первых христианских римских царей и существовавшую на протяжении первых веков имперского существования Церкви. Точно так же действовали императоры святой Константин I Равноапостольный (306–337), Константин II (337–340), Констант I (337–350), Констанций (337–361), святой Феодосий I Великий (379–395), святой Феодосий II Младший (408–450), святой Маркиан (450–457), святой Лев I Великий (457–474), Юстин I (518–527), святой Юстиниан I Великий (527–565), Ираклий Великий (610–641), Констант II (641–668), Константин IV (668–685) и Юстиниан II Ринотмет (685–695 и 705–711). Их труды были по-разному оценены современниками и Церковью, но нельзя не заметить, что ревность многих из них по вере вознаградилась высшим образом – их причислили к лику святых. Так происходило до императоров Исаврийской династии, так продолжалось и после них вплоть до падения Константинополя в 1453 году.

Современные исследователи обычно негодуют на претензии Льва III Исавра в послании к апостолику считать свой статус подобным епископскому. Правда, сам папа не видел в этом ничего предосудительного, он лишь пенял императору, что подобные полномочия можно признать за православными василевсами, и призывал императора взять их себе в качестве образца для подражания. Понтифика не мог, конечно, удивить такой пассаж, поскольку еще царь святой Константин Великий именовал себя «епископом внешних». А император Константин IV Погонат (668–685), созывая VI Вселенский Собор 680–681 годов, так писал Римскому папе Агафону (678–681): «Я буду восседать среди епископов не в качестве императора, и я не буду точно так же говорить, как император, но как один из архиереев»[31].

Ничего нового Лев III Исавр не придумал, созвав синклит из епископов и сановников, дабы изучить жалобы на языческие формы иконопочитания и вынести конкретное решение. Более того, много лет обдумывая этот шаг, прежде чем решиться на него, василевс пришел к убеждению, что поставленный на повестку дня вопрос носит не догматический характер, а относится к проблемам обрядовой практики[32].

Было бы нестерпимой ложью характеризовать ересь иконоборчества так, будто за сохранение иконопочитания стояла «вся Церковь», то есть просвещенное священство и монашество, а против икон – необразованная и грубая светская власть. На самом деле иконоборчество возникло в клерикальной среде самых образованных и современно мыслящих для своего времени людей, включая многих столичных епископов. Они искренне и горячо желали избавить Церковь от наносных элементов язычества и, разумеется, делали это посредством убеждения в своей правоте верховной власти, поскольку никаких иных путей преодоления ереси в то время просто не существовало.

Уже в 20-х годах VIII века в Константинополе сформировался немногочисленный, но влиятельный кружок хорошо образованных и просвещенных иконоборцев, во главе которого стоял епископ Наколийский Константин, родом из Фригии. Его главными помощниками являлись епископ Клавдиопольский Фома, Эфесский архиепископ Феодосий и патриарший синкелл (секретарь) Анастасий, ставший впоследствии Константинопольским патриархом. Они искренне полагали, будто с уничтожением икон исчезнут многочисленные суеверия и Церковь вновь обретет свою духовную чистоту. Их поддержали многие военачальники, и вскоре император был окружен людьми, деятельно подталкивавшими его к активным поступкам. По их мнению, крест, как древний символ христианства, практически идеально удовлетворял требованиям достижения церковного единства и военного благополучия, а стало быть, потребность в «сомнительных» иконах отсутствует[33].

Впоследствии ряды иконоборцев с завидным постоянством пополнялись клириками самых высших рангов, включая патриархов. Следует отметить, что шесть из десяти патриархов этой эпохи, занимавших Константинопольскую кафедру, являлись вождями иконоборцев: Анастасий (730–754), Константин II (754–766), Никита I (766–780), Феодот Каситера (815–821), Антоний I (821–837), Иоанн VII Грамматик (837–841). Особенно ощутимо проявляется клерикальное влияние на иконоборчество в период его ренессанса после VII Вселенского Собора, когда вождями ереси выступили не цари, а, в первую очередь, столичные патриархи и другие архиереи. Данный факт, между прочим, совершенно нейтрализует любые обвинения позднейшими историками императоров-иконоборцев в «цезаропапизме» и церковном реформаторстве.

И помимо патриархов, к какому лагерю следует отнести сотни епископов, участвовавших в деятельности Соборов 754 и 815 годов, и тысячи архиереев, руководивших Восточной Церковью в эпоху иконоборчества, выполнявших указания своих патриархов, наставлявших паству, благословлявших «врага монахов» Михаила Лаханодракона – главу Фракисийской фемы – и других палачей? А ведь именно он неистовствовал, когда, согнав в 766 году в Эфес всех монахов и монахинь из ближайших обителей, предложил им выбор: либо расстричься и жениться, либо подвергнуться ослеплению и быть сосланными на остров Кипр[34]. Спускаясь по лестнице церковной иерархии, мы должны будем с полным правом отнести к иконоборцам (хотя бы и пассивным) десятки тысяч рядовых иереев, живших в эту эпоху, и их миллионную паству. Если это не «Церковь», то каким понятием можно охарактеризовать византийское общество на протяжении описываемых 120 лет?

Как в иконоборческую эпоху, так и раньше, в период широкого распространения ересей арианства и монофелитства, истина держалась отдельными святыми личностями. К подавляющему большинству христиан того времени подойдут слова, сказанные на VII Вселенском Соборе некоторыми раскаявшимися епископами: «Мы насилия не терпели, не были также и увлечены; но, родившись в этой ереси, мы в ней были воспитаны и возросли»[35]. В том-то и дело, что в такие эпохи вся Церковь переболевала болезнью очередной ереси.

Напротив, в списках горячих и преданных почитателей святых икон значится множество светских лиц. В первую очередь, две святые императрицы, лично опрокинувшие иконоборческие партии и сумевшие обуздать бунтующее войско. Помимо них следует упомянуть многих высших сановников императорского двора, стяжавших мученический венец за следование своим убеждениям, и десятки тысяч обывателей, под угрозой наказания хранивших у себя дома иконы и тайком читавших послания преподобных Иоанна Дамаскина и Феодора Студита.

Разумеется, расклад сил в священнической среде и у мирян не оставался неизменным на протяжении кровавого столетия. Но первоначально симпатии многих были на стороне иконоборцев. И, издавая в то неспокойное время эдикт о запрете иконопочитания, царь Лев III Исавр был убежден в том, что основная масса населения, включая священство, поддержит его; и он не ошибся. В качестве оппонентов выступили лишь некоторые европейские фемы и, конечно же, Рим.

Описание злоключений между Римской курией и императорами-иконоборцами следует предвосхитить одним общим наблюдением. Нисколько не умаляя чести предстоятелей апостольской кафедры, много сделавших для развенчания заблуждений и торжества Православия, следует помнить, что папы традиционно были крайне негативно настроены против любых догматических учений, идущих с Востока. Для Рима всякая попытка Константинополя вторгнуться без спросу в «святая святых» – учение Церкви, хранителем которого он считал единственно кафедру апостола Петра, – всегда вызывала болезненную реакцию. Не стало исключением и иконоборчество. Конечно же, папу еще более покоробило то обстоятельство, что учение получило поддержку императора Льва III, которого он безрезультатно пытался привлечь на помощь для спасения Италии и самого папства от лангобардов. Отношение апостолика к нововведениям, поддержанным императорской властью, может быть адекватно выражено следующей фразой: «Мол, лучше бы они, византийцы, спасали Италию от варваров, чем занимались не своим делом».

Эта ситуация была не в диковинку для практики противостояния двух великих кафедр. И если бы данный спор оставался на сугубо религиозной почве и продолжался в границах одного государства, можно было бы с уверенностью сказать, что в скором времени по примеру других вселенских ересей иконоборчество быстро бы себя развенчало. Увы, на этот раз догматический спор в значительной степени переполз через границы Византийской империи, став заложником политических страстей, предательств и измен, обильно проистекавших с обеих сторон.

Политический кризис и перипетии иконоборчества

|

| Седьмой Вселенский Собор |

В отличие от предыдущих «вселенских» ересей, носивших сугубо догматический характер, иконоборчество почти сразу же приняло устойчивые черты политического противостояния Запада и Востока, причем богословие играло в этой борьбе далеко не первоочередную роль. Ни у почитателей святых икон, ни у их идейных противников изначально не существовало никакого единого и цельного учения, на которое они могли бы опираться в своих дебатах. Лишь по ходу векового противостояния противники создавали сочинения, в которых пытались на основе анализа Священного Писания и святоотеческой литературы доказать свою точку зрения.

Так появились «Защитительные слова против порицающих священные изображения» преподобного Иоанна Дамаскина (VIII в.), 13 сочинений императора Константина V Исавра и известное письмо императоров Михаила Травла и Феофила франкскому королю Людовику Благочестивому, многочисленные послания преподобного Феодора Студита (IX в.), «Опровержения» Константинопольского патриарха святого Мефодия, «Апологетика» в защиту икон патриарха святого Никифора (806–815) и труды Константинопольского патриарха-иконоборца Иоанна Грамматика, определения VII Вселенского Собора и Собора 754 года, не считая западных сочинений, из которых нельзя не выделить довольно поверхностные и едва ли православные в буквальном смысле слова труды Карла Великого (768–814), а также определения Франкфуртского собора 794 года и Парижского собора 825 года, утвердивших умеренно иконоборческую позицию «Каролингских книг»[36].

Эта особенность иконоборческого кризиса впервые со всей очевидностью раскрылась на VII Вселенском Соборе, где скрупулезно установили, что подавляющая часть всех аргументов иконоборцев представляла собой умышленные или неосознанные искажения текстов Священного Писания, а также заимствования из трудов лиц, уже анафематствованных Церковью. Так, например, на пятом заседании этого величественного (и последнего) Вселенского Собора было изучено апокрифическое сочинение «Путешествие святых апостолов», положенное в основу определений иконоборческого собора 754 года. Оно справедливо было признано еретическим. Та же участь постигла доводы, заимствованные из сочинений Евсевия Памфила (IV в.) – блистательного историка и одного из вождей арианства, чьи сочинения являлись излюбленными для иконоборцев[37].

Нельзя не вспомнить и весьма неожиданный порядок проведения VII Вселенского Собора. Обычно на вселенских собраниях в первую очередь изучали еретическое учение и формулировали истинно православную редакцию догмата, а потом уже переходили к вопросам дисциплинарной практики и принятия в общение кающихся еретиков. На этот же раз все было с точностью до наоборот. Уже на первом заседании встал вопрос о принятии в церковное общение епископов-иконоборцев, которые были объявлены или признали себя преступниками за отказ почитать святые иконы. И лишь после того, как все желающие иконоборцы выступили с раскаянием, наступило время приступить к изучению существа догматического спора[38].

Почему же, спрашивается, политическая составляющая стала играть столь значимую роль в сугубо, казалось бы, догматическом споре? Всегда ранее, когда волны ереси затуманивали церковное сознание, Римская кафедра становилась той неприступной скалой Православия, на которой, как во время половодья, спасались борцы с ложью. Нередко бывало и так, что тот или иной византийский император, введенный в заблуждение ошибающейся церковной партией, единственно в Римских епископах находил авторитетных оппонентов, заставлявших считаться с иной точкой зрения на обсуждаемый догматический предмет. Рим по праву признавался тем местом, куда можно было апеллировать на постановления местных соборов и даже патриархов, куда спешили все, кто считал себя несправедливо обиженным архиерейской или императорской властью. К Римским папам за поддержкой и справедливым судом обращались в минуту опасности святые Александр Александрийский, Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Флавиан Константинопольский, Евсевий Дорилейский, преподобные Максим Исповедник, Феодор Студит и сотни, сотни других лиц – «им же несть числа». И обыкновенно Рим оставался на высоте своего положения, очень часто удерживая Церковь от увлечения ошибочными теориями и спасая честь многих святителей и мучеников за веру.

Общеизвестно, что Римские епископы весьма строго и без особого пиетета относились к Константинопольским собратьям, особенно после принятия на IV Вселенском Соборе в Халкидоне в 451 году 28-го канона о преимуществах и чести столичной кафедры. Но когда Римская курия сталкивалась с императорской властью, стороны обычно держали себя в рамках приличия: византийские цари с должным уважением относились к папским посланиям в свой адрес, а понтифики, даже пеняя на ошибки василевсов, никогда не ставили под сомнение основополагающие ценности империи и императорские прерогативы. Однако на этот раз все сложилось иначе.

Никогда ранее ни один апостолик не осмеливался называть василевса «варваром» и ни при каких обстоятельствах не отрицал прав уже венчанного сына императора на престол в пользу узурпатора, как это было в истории с Константином V и Артаваздом. Даже в минуты великих опасностей папы не ставили под сомнение принцип универсализма империи. Не говоря уже о том, что, как правило, предложения императора о созыве Вселенского Собора папы также не отвергали. Единственное раннее исключение составил V Вселенский Собор 553 года при императоре святом Юстиниане Великом, когда Римский папа Вигилий(537–555) публично игнорировал высокое собрание, осмелившись пойти против воли василевса. В свою очередь, императоры также никогда не обращались с папами как с разбойниками, оказывали им честь и всячески демонстрировали уважение к первой кафедре Кафолической Церкви. Сейчас же обычная картина противоборства Рима и Константинополя осложнилась некоторыми новыми существенными деталями.

Италия объективно нуждалась в солдатах и деньгах, чтобы отразить угрозы со стороны лангобардов, но Константинополь, ведя войну не на жизнь, а на смерть с арабами, не мог помочь гибнущим остаткам Римской империи на Западе. Византийские цари привычно требовали от Римских епископов полного подчинения своей воле, но искусно не замечали истошных криков о помощи с Запада. Тем самым, пусть и не по своей воле, они манкировали обязанностями защищать от врагов все территории империи. В свою очередь, папа просил императора о присылке войска, взывая к его обязанностям защищать Италию, но при этом был резок и непочтителен, как будто разговаривал со своим слугой. Состязаясь в гордыне, обе стороны лишь усугубляли раскол и политическое положение друг друга. Политический кризис принял, по одному удачному выражению, «форму спора об иконах»[39].

Особенно ярко политическая составляющая иконоборческого кризиса проявилась в годы неожиданно возникшего противоборства Византии и Франкского королевства. Когда внезапно на Западе открылся новый центр политической власти, Римская Церковь торопливо стала «освобождать» себя от государственного влияния Византии, отделять себя от империи. Вынужденно или нет, но папы многое сделали для того, чтобы это противостояние возникло, а вчерашние варвары вдруг почувствовали в себе смелость претендовать на прерогативы римских императоров. Но, связав свою судьбу не с Византией, а с франками, папы оказались в весьма двусмысленном положении. Это было еще не очень заметно при предшественниках франкского короля Карла Великого (768–814), но приняло совершенно очевидные черты в годы его долгого правления.

Безусловно, нюансы политического альянса папства с франками, вовсе не желавшими удовлетвориться близкими целями, едва ли оставались неизвестными Константинополю и совсем не нравились византийскому правительству. Тем не менее, как ни в чем не бывало, императрица святая Ирина в весьма уважительных тонах просила папу Адриана (772–795) посетить созванный ею VII Вселенский Собор и поддержать его своим авторитетом. Чтобы заручиться расположением папы, святая императрица даже употребила в своем письме обороты, вызвавшие глухой ропот недовольства со стороны восточного епископата: «Итак, да придет первый священник, председательствующий на кафедре, и вместо всехвального Петра да явится в кругу всех находящихся здесь священников»[40].

Но ситуация была такова, что императрица, решившая восстановить иконопочитание, находилась на краю пропасти: годом раньше, в 786 году, солдаты-иконоборцы столичных полков едва не разорвали епископов, собравшихся на Вселенский Собор в Константинополе. От греха подальше святая Ирина решила перенести Собор в Никею, не без труда устранив опасность нового солдатского бунта. Единственным верным помощником императрицы являлся ее же бывший секретарь, поставленный по воле святой царицы на Константинопольскую кафедру, святой Тарасий (784–806) да еще несколько рядовых епископов. В случае очередного провала Собора риск для нее и ее сына, малолетнего императора Константина VI, потерять все, включая жизнь, был очень велик. Ей уже пришлось в 780 году нейтрализовать заговор высших сановников-иконоборцев, желавших поставить на престол некоего кесаря Никифора. В отношении патриарха святого Тарасия столичные епископы также несколько раз составляли заговор. Следует сказать, что тремя годами позднее армия, где довлели иконоборцы, все же отомстила святой Ирине, признав единственным императором Константина VI, а ее отстранив от власти[41].

В этих условиях первый долг понтифика, если, конечно, он помнил о славе Римской кафедры и ответственности перед Богом, – поддержать императрицу, ее товарищей и максимально облегчить ей решение задачи на Соборе. Что же произошло в действительности? Забыв обо всем и желая лишь принизить своего векового восточного оппонента, папа направил в Константинополь послание, полное дерзостных и порой оскорбительных намеков и фраз. В нем Адриан заявил, что никогда не утвердил бы (?) патриаршества святого Тарасия, если бы тот не был верным помощником ему и императорам по восстановлению Православия. Конечно же, такие послания не прибавили авторитета императрице и патриарху. И, чтобы не поднимать скандала, эти послания были зачитаны на VII Вселенском Соборе с купюрами[42].

В следующем послании апостолик обратил свои стрелы уже в сторону самой византийской царицы, которой в качестве положительного антипода привел фигуру своего «духовного соотца, римского патриция и государя Запада» Карла Великого[43].

Конечно, эта часть письма папы открыто игнорирует признанные в то время формы обращения к царственным особам. Кроме того, в полном забвении имперской идее, которой Рим и Константинополь оставались верны многие столетия, внезапно возник альтернативный правитель в лице франкского короля Карла, за которым папа признал права на «варварские нации» Запада. Казалось бы, данная фраза не имеет никакого отношения к вопросу территориальной целостности империи. Но она не должна нас обманывать: если многие области Италии и вся Галлия были уже завоеваны варварами-германцами, а понтифик признал права Карла как легитимного правителя данных земель, то, следовательно, франкский король и является законным владыкой Запада.

Так наряду с Римской (Византийской) империей, объемлющей в идеале всечеловечество, все без исключения народы и нации, неожиданно появляется ее западный аналог. Тонкость письма заключалась в том, что папа исподволь допускал альтернативу столь печальным перспективам. Римская империя могла сохранить свою целостность, но только в том случае, если получит более достойного государя. Этот вариант был наиболее интересен для Карла Великого, позднее дважды предлагавшего святой Ирине идею брачного союза для объединения Запада и Востока в рамках одной восстановленной Римской империи, но уже с собой во главе. Намек на «еретичество» византийских царей служил ему лишь в качестве тактического оружия.

Нужно было совершенно не знать Константинополя, чтобы полагать, будто на берегах Босфора кто-нибудь всерьез пойдет навстречу франкскому королю. И, как неожиданное и нежеланное следствие всей затеянной комбинации, на Западе начала формироваться иная политическая сила, не осмелившаяся пока еще назвать себя Священной Римской империей, но принявшая державные черты и включившая в оборот своего влияния Западную Церковь.

Это было неизбежно, поскольку, хотя VII Вселенский Собор и состоялся, но примирения между Западом и Востоком не произошло. Было бы несправедливо обвинять в этом одну Римскую кафедру. Папа по-своему был совершенно прав, когда полагал, что вслед за анафематствованием иконоборчества и признанием заслуг Римской курии ей должны быть возвращены отобранные в пользу Константинопольского патриархата императором Львом III Исавром митрополии на Балканах. Но реституции не произошло, что, впрочем, также вполне объяснимо: императрица святая Ирина не могла подрывать могущество «своего» патриарха, который с великим трудом сохранял в Восточной Церкви порядок и упрочивал позиции VII Вселенского Собора. Как следствие, Рим видел для себя перспективы исключительно в союзе с франками, к которым они льнули все сильнее и сильнее и которым помогали в достижении поставленных целей[44].

Отторжение папства от империи и образовавшийся союз Рима с франками тем более раскалывали Церковь. Дерзостные намеки и высокомерие папы в силу крайней необходимости еще могли бы быть попущены в Константинополе (так уже случалось не раз), если бы там не знали, что апостолик находится в довольно униженном и зависимом от Карла Великого положении. Тот сам указал папе на его место, написав в одном из своих посланий в Рим, что дело короля – защищать святую Церковь Христову, укреплять ее и распространять кафолическую веру, а забота Римского епископа – молитва за короля. И ни слова о властных прерогативах Апостольской кафедры[45].

Папа возмущался Львом III Исавром, называл его узурпатором и еретиком, а Карл Великий в 789 году сформировал сборник канонов, выбрав из сонма церковных правил те, которые считал полезными для своих подданных, и издал его от своего имени. Примечательно, что король как ни в чем не бывало не включил в сборник 6-е правило Никейского (I Вселенского) Собора 325 года в латинской редакции, на котором Римская кафедра обычно основывала свои исключительные полномочия высшей судебной инстанции. И Рим опять скромно промолчал[46].

Считая себя крупным богословом, Карл Великий в категоричных формах не принял VII Вселенского Собора, усмотрев в его актах несуществующие погрешности. В своем послании он писал: «Неизмеримое честолюбие и ненасытная жажда славы овладели на Востоке не только царями, но и епископами. В пренебрежении святого и спасительного учения апостольского, преступая заповеди отцов, они посредством своих позорных и нелепейших Соборов пытались ввести новые верования, каких не знали ни Спаситель, ни апостолы. Эти Соборы осквернили Церковь и отвергли учение отцов, которые не повелевают воздавать божественное поклонение иконам, но употреблять их лишь для украшения церквей» [47].

На самом деле, по одному справедливому замечанию, детская франкская богословская наука, державшаяся в основном аллегорического метода толкования Священного Писания, высокомерно и легкомысленно усматривала в спорах «неистовый ум» восточных богословов, хотя в действительности повторяла лишь то, что в Константинополе давно уже стало прочитанной и забытой страницей[48].

Для «опровержения» VII Вселенского Собора Карл срочно созвал весьма представительный собор Западной Церкви во Франкфурте, который открылся в 794 году. Ни для кого из участников не было секретом, что целью собрания является дискредитация Константинополя и сформулированного византийцами учения о поклонении святым иконам. Папа Адриан прекрасно понимал, что VII Вселенский Собор никак не может быть отнесен к числу еретических собраний, и потому во Франкфурт прислал тех же легатов, какие представляли его в Никее и подписали от имени понтифика соборные акты и определения. Возможно, Римский епископ надеялся, что они, как живые очевидцы тех событий, смогут открыть глаза франкским епископам на правду.

Но случилось иначе. Карл Великий попросту приказал апостолику анафематствовать VII Вселенский Собор. Понтифик сделал робкую попытку сопротивления. Он написал королю письмо, где в очень осторожных выражениях попытался объяснить невозможность выполнения приказа Карла: «Постановления Собора правильны, и греки приняли их, дабы вернуться в лоно Церкви. Как предстану я перед Судьей, если ввергну обратно в погибель столько христианских душ?» Однако франкский король настаивал, и папа Адриан, недавно столь высокомерно выговаривавший святой Ирине, сник перед требованием франка. Чтобы придать своим анафематизмам хотя бы видимость приличия, он заявил Карлу: «Я буду увещевать императора Константина VI, чтобы он возвратил святому Петру все его земли, которые он отнял; если он откажется, я объявлю его еретиком»[49].

Так дружными усилиями папы и Карла Великого иконоборчество все больше и больше уходило в область политики. Поскольку же в те далекие времена правоверие лица и его политическая благонадежность являлись словами-синонимами, позиция Римского епископа резко подорвала доверие византийцев к постановлениям VII Вселенского Собора. Тем более что иконоборцы вполне обоснованно могли ссылаться на определения Франкфуртского собора, подписанные Римом, чтобы дискредитировать вселенские оросы.

Еще более тяжкие последствия для иконопочитания имело венчание папой Львом III (795–816) Карла Великого императором 25 декабря 800 года в Риме при огромном стечении народа. Неважно в данном случае, какими мотивами руководствовался апостолик, но совершенный им акт означал самопроизвольное выделение Западной Церкви из состава Византийской империи. В Константинополе не без оснований усмотрели в коронации франкского короля унижение императорского достоинства римских царей и признали коронацию нелегитимной. В свою очередь, на Западе открыто поставили под сомнение царский статус святой Ирины, эксплуатируя тот аргумент, что женщина не может управлять государством. Это была настоящая политическая революция, имевшая роковые последствия.

С этой минуты любое обращение в Рим и общение с папами квалифицировались на Востоке как уголовное преступление – ведь понтифик оказался на стороне врагов империи, посягнувших на статус и легитимность византийских царей. В итоге пострадало иконопочитание, которое ассоциировалось либо с мятежом, либо с прямой государственной изменой. И совершенно не случайно, по одному справедливому мнению, именно на этот период времени приходится очередной пик иконоборчества[50].

Характерно, что будущий Константинопольский патриарх святой Мефодий (843–847) был подвергнут ссылке не за свои убеждения. В византийской столице его признали политически неблагонадежным по той причине, что он долгое время проживал в Риме и находился в числе помощников понтифика. Образ политического преступника, но не еретика преследовал его и в дальнейшем: при императоре Феофиле святого Мефодия отозвали из ссылки, но держали в изоляции, не допуская сношений с внешним миром.

Безусловно, именно указанными причинами объясняется скорая реставрация иконоборчества на Востоке. Для церковной и политической элиты Византии оно стало не просто догматическим учением, а политической идеей новой национальной партии, стремящейся сохранить целостность Римской империи и обеспечить независимость Восточной Церкви от конъюнктурного, предательского и беспринципного Рима. Как и прежде, эта партия, традиционно насчитывала в своих рядах множество духовных лиц самых высоких рангов. Очень ценно для нас в этом отношении личное признание императрицы святой Феодоры, которая напрямую говорила, что восстановить иконопочитание ей мешали «полчища синклитиков и вельмож, преданных этой ереси, не меньше их – митрополиты, надзирающие за Церковью, а более всех – патриарх»[51].

Как-то один автор выразился в том духе, что правительство Льва III и Константина V Исавров своей политикой буквально подталкивало папство в объятия франков. Но теперь можно было сказать иначе: своей позицией Римские папы просто вынуждаливизантийских императоров склоняться к иконоборчеству.

Поддерживать сторонников иконопочитания являлось равнозначным тому, как соглашаться с претензиями Римских епископов на абсолютное главенство в Кафолической Церкви, болезненными для самолюбия византийских иерархов. А высшие круги византийского общества не безосновательно отождествляли личность и образ мыслей понтифика с его предательством интересов Римской империи и захватом франками византийских земель в Италии. Дошло до того, что даже далекий от иконоборчества император Никифор I запретил Константинопольскому патриарху святому Никифору отправлять в Рим обычные синодики.

И хотя в 812 году Карл Великий убедил византийцев признать свой титул (но не в качестве Римского императора, а просто императора) в обмен на ранее захваченные им в Италии земли, это событие ничего по существу не изменило. Возникло уже не теоретически, а фактически две империи, и Римский епископ ассоциировался исключительно с Франкской державой, то есть с потенциальным врагом Константинополя[52].

Не удивительно, что вскоре ряды иконоборцев пополнились искренними патриотами, слабо разбиравшимися в тонкостях богословия; последнее обстоятельство как раз вполне объяснимо для обычных солдат. Напротив, наиболее горячими поклонниками почитания святых икон выступали, хотя опять далеко не все, монашествующие лица. В силу природы своего сана они были в несопоставимо меньшей степени связаны политическими интересами византийской духовной и военной элиты. В них довлело чувство универсализма Вселенской Церкви, безотносительное тому, в каких отношениях в данный момент времени находились между собой византийский царь и франкский король, папа и патриарх.

Не случайно последующий период второй волны иконоборчества проходит исключительно под эгидой политики. Несмотря на множество Соборов и продолжающихся споров, мы почти не найдем новых аргументов, которые могли бы быть приведены в защиту одного или другого учения. И иконоборческий собор 815 года, и Константинопольский Собор 843 года, навечно опровергнувший ересь, также не приводят никаких новых аргументов, перелистывая старые записи прежних Соборов и обновляя лишь перечень анафематствованных лиц. Не улучшил статистики и другой Собор, свершившийся в 869–870 годах уже при императоре Василии I Македонянине, поставивший наконец окончательную точку на иконоборческом кризисе.

Он знаменателен лишь тем, что на нем свершился факт обоюдного анафематствования Римским понтификом и Константинопольским патриархом иконоборчества как ереси, что для современников стало символом вновь восстановленного единства Кафолической Церкви. С церковной точки зрения в этом не было уже никакой нужды: в столице Византии нашли всего четверых иконоборцев, из которых трое тут же повинились в ереси и были прощены. Примечательно, что за восемь лет до этого, в 861 году, на «Двукратном» Соборе в Константинополе об иконоборчестве не сказано ни слова. В этом нет ничего удивительного: данное собрание прошло под эгидой противостояния Римскому епископу и закрепления прерогатив Константинопольского патриарха[53]. Займи в этих условиях византийский царь позицию иконопочитателей, и в глазах имперской элиты он автоматически становил предателем государства и Церкви, которая на Западе попала в руки вчерашнего варвара-франка. Поэтому некоторые императоры предпочитали за благо поддерживать иконоборцев, деятельно защищавших их же царские прерогативы и независимость от Рима Константинопольской Церкви. И, соответственно, подвергать уголовным преследованиям почитателей святых икон.

Надо сказать, что гонимые вожди иконопочитания, увлеченные сугубо богословским аспектом иконоборчества и не замечавшие ее политической составляющей, немало сделали для того, чтобы их квалифицировали уголовными преступниками и изменниками. Например, они напрямую заявляли Римскому епископу, что тот просто обязан прекратить все отношения с византийским императором как уже отлученным за еретичество от Кафолической Церкви. Сохранилось характерное письмо святого Феодора Студита в Рим, в котором заслуживает внимания следующий отрывок. «С ними, иконоборцами, нельзя входить в общение даже и в том случае, если они обнаружат раскаяние. Ибо раскаяние их не искренно; подобно манихеям, они берут клятву со своих приверженцев – отрицаться от своих верований в случае допроса, а потом снова исповедовать их. Что они отлучены от Церкви, это свидетельствует недавно присланное письмо от святейшего архиерея древнего Рима. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что апокрисиарии римские не хотели с ними входить в общение, не хотели видеть их и говорить»[54].

Вот так – без Собора и церковного суда все иконоборцы были определены Студитом к вечной анафеме только потому, что папские легаты не вступили в общение с византийским священноначалием, а Римский епископ в своем письме кого-то похулил. Более того, вожди знаменитой Студийской обители дважды едва не ввергли Восточную Церковь в расколы, отказываясь признать священноначалие лиц, кажущихся им сомнительными по своим взглядам и поступкам – вождей иконопочитания патриархов святого Мефодия и святого Никифора.

Совершенно очевидно, что, доведенные до своего логического завершения, эти крайности стали бы самым разрушительным оружием Византийской империи и всего христианского мира. И то обстоятельство, что преподобный Феодор Студит много лет провел в ссылке, обусловлено не только его стойкой убежденностью и отвагой и даже не дерзостными эпитетами в адрес императоров-иконоборцев, которые он себе нередко позволял, но – главное – его политической позицией, как она автоматически оценивалась современниками в контексте ситуации. То же самое можно сказать в отношении практически всех идеологов иконопочитания второго периода, когда сугубо догматическая составляющая ереси уже утратила свою актуальность.

После иконоборчества: церковные и политические последствия