Человек и его сложность. Тимур Щукин

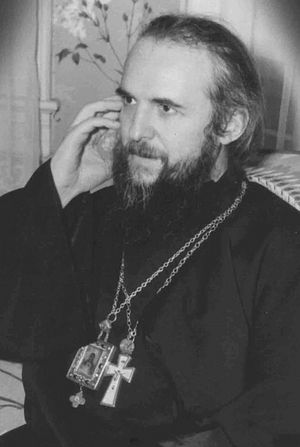

5 сентября исполняется 110 лет со дня рождения архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского). Чем привлекательны его духовные писания для русского читателя по обе стороны океана? Тем, что он создал оригинальную историософию русской катастрофы, русской трагедии XX века? Или, может быть, добротой, ироничностью и легкостью слога (за что многие сравнивают его с Льюисом и Честертоном)? И тем, и другим, но более всего — умением в личном и даже субъективном изобразить историческое, а историческое преподнести как отоб-ражение процессов, протекающих в каждой человеческой душе.

Приближение к Нескончаемому

В юбилейном интервью «Вестнику РХД» 1982 года владыку спрашивали о том, о чем всегда спрашивают мудрого человека, достигшего порога девятого десятка лет: «Какие чувства вызывает у Вас Ваше 80‑летие?».

Архиепископ отвечал: «Старость — явление бедности, но и очень большого богатства. Старость — нечто очень хорошее, может быть, лучшее, что может случиться с человеком на земле. Приближение к Нескончаемому. Оно уже у многих есть, но пока еще „в разведенном виде“».

Это «приближение к Нескончаемому» — содержание всей жизни владыки. Такие слова — не пошлый и пустой трюизм. Это modus vivendi, который просматривается и в образе мысли, и в самих фактах биографии владыки.

Жизнь его никогда не шла по накатанной колее. Как только будущий архиепископ собирался сделать «очевидный выбор», жизнь эту очевидность опровергала. Для молодого православного дворянина Дмитрия Алексеевича Шаховского, который уже в 1917 году испытал на себе «прелести» нового режима (вся его семья была арестована и лишь чудом избежала расправы), куда как логично было влиться в ряды Белого движения. Но он был ранен в первом же бою под Царицыным. Позже владыка писал: «Я своевольно сунулся туда, куда Богом не направлялась моя жизнь; и какой-то силой я был изъят из этой формы войны в мире; меня ожидали в жизни другие ее формы» («Восстановление единства»). Потом была эмиграция, учеба в Париже и Лувене, очень удачный опыт редакторской и литературной работы. И вновь, как он сам вспоминает, Дмитрий Алексеевич рукой Божией был буквально вышвырнут из-за писательского стола и приставлен к алтарю: «Литературное слово… был… соблазн моей душе, я мог в него уйти целиком, и уходил. И из мира Духа ко мне протянулась рука, чтобы остановился я на этом своем пути абсолютизирования неабсолютного» («Восстановление единства»). В 1926 году он был пострижен в монахи в Пантелеимоновом монастыре на Афоне, а 6 марта 1927 года рукоположен в иеромонахи. В 30–40‑е годы, будучи уже зрелым богословом и опытным пастырем (с 1932 по 1945 годы он служит в германских приходах Экзархата митрополита Евлогия), он остается «слишком русским» пастырем, слишком привязанным воспоминаниями к русской земле. Эта привязанность была настолько сильна, что даже вторжение Гитлера в СССР было воспринято отцом Иоанном как знак приближающегося конца большевистского режима, а значит — возможности воссоединиться с Родиной. Позже, после войны и особенно в американский период (владыка служит в США с 1946 года, с 1950‑го он — епископ Сан-Францисский и Западно-Американский, с 1961‑го — архиепископ) он будет все дальше уходить от этого плотского переживания Родины и все больше рассматривать свои взаимоотношения с Россией через призму вечности.

Советская Лукерья

Народ, по мысли владыки, является ключевым историческим субъектом. О том, что национализм в его человеконенавистнических формах несовместим с христианством, архиепископ Иоанн писал в брошюре «Иудейство и церковь по учению Евангелия» (1934): «Ни один народ в мире, как бы ужасен или как бы прекрасен он ни был, не имеет и не может иметь всецело выраженной полноты христианского или антихристианского духа». Народ должно рассматривать, полагает архиепископ, по аналогии с человеческой душой. Как в ней действуют (подчас почти одновременно) различные мысли и противоречащие друг другу устремления, так и в народе — отдельные личности и социальные силы. Поэтому по-христиански неправильно брать на себя роль судьи и выставлять нравственную оценку той или иной нации, какой бы страшный грех она ни совершила. Владыка вспоминает о милосердии многих немцев‑христиан по отношению к евреям. А вот его слова о соплеменниках: «Русский народ несет в себе вековую надежду на добро, на Божию правду, и простым, ласковым словом пробивается сквозь обступающую его тьму» («Беседы с русским народом»).

И все же есть случай, когда национальный грех поддается оценке и может быть осужден. Речь о той стадии развития болезни, когда уже не порочная личность определяет (в борьбе с другими личностями) волю нации, а воля нации превращается в некую внешнюю силу, которая может увлечь даже хорошего человека: «Особенно трудным становится нравственное состояние человека, когда его душа, словно зараженная апокалиптической „трихиной“, включается в какое-либо коллективное зло мира. Тогда люди начинают ненавидеть друг друга и истреблять в силу внешних признаков крови, расы, класса, происхождения или в силу различных изменяющихся в мире идей. В коллективном зле нравственная извращенность имеет больше поводов для самооправдания, хотя самооправдание, психологически, не требует обычно никаких поводов» («Агония одиночества»).

С другой стороны, и выход из порочного социального круга осуществим единственно посредством индивидуального поступка или, лучше сказать, индивидуальной жизни. Владыка иллюстрирует эту мысль пересказом тургеневского рассказа «Живые мощи» — о деревенской девушке Лукерье, которую болезнь навсегда приковала к лежанке. Она не озлобляется, не завидует, только молится, прислушиваясь к звукам окружающего мира — сначала земного, а потом и небесного: «Живет Лукерья, человек материально более бедный и обездоленный, чем все пролетарии мира. И не определяется душа ее злом. Не проклинает, а благословляет она творение… Ее духом, побеждающим все испытания, спасается Русь» («Беседы с русским народом»). Конечно, когда владыка писал (или говорил в микрофон) эти строки, он имел в виду не абстрактную национальную общность и даже не «Русь вообще», а конкретный народ, живущий в конкретном государстве под названием Советский Союз. До 1917 года этот народ плясал, хохотал, пел, как тургеневская Лукерья, но не смог в этом состоянии процветания и «высокой культуры» быть народом христианским. Может быть, теперь, разбитый большевистским параличом, он одумается и прислушается к тишине, в которой прячется спасительная благодать?

Парадоксальная этика

Историософия владыки парадоксальна. Отношение к действительности как к парадоксу предполагает, что постигаемый объект при тщательном взгляде на него как будто бы распадается на противоположности, чтобы потом обрести новое, более глубокое и емкое единство. В нем обнаруживаются скрытые смыслы, порой антитетические. И такой взгляд — свойство большого ума.

Судите сами. Излюбленный метод архиепископа Иоанна — диалектическое рассмотрение добродетели. С его точки зрения, любое доброе качество, понятое неправильно либо обращенное не в ту сторону (а «та» сторона — где Христос), —чревато ошибкой, грехом. Такая добродетель может даже превратиться в порок: «Безблагодатное страдание рождается в кругу неосиянной Богом любви» («Агония одиночества»). Но и качества, которые обычно воспринимаются как пороки, могут оборачиваться добродетелями: «Неискренность, не непосредственность, не простота, как и „недоверчивость“, — могут быть благими… Врач не все открывает больному, начальник — подчиненному, учитель — ученику» («Любовь и доверие»).

Антиномичность добродетели заключается не только в этом. Например, любовь, которую архиепископ Иоанн, конечно же, считает вершиной добродетели и сердцевиной христианства, в его понимании настолько разнообразна, что может осуществляться через противоположные модели поведения: «Не только помогать людям — дело святое, но и принимать помощь от людей, что иногда труднее. Хотя, по слову апостольскому, „блаженнее давать нежели принимать“, но и принимать — блаженно, при истинной нужде… Чрез все входит в мир Божья любовь» («Размышления на книгу Деяний Святых Апостолов»). И еще: «Бывают прокаженные, которые простирают руки ко Христу, чтобы исцелиться навеки; и бывают прокаженные, также алчущие Его, но отходящие в сторону от Его путей и только плачущие от радости, что Он — в мире. Они страшатся замарать гноем своим песок под Его ногами. И это есть — любовь! Сквозь радостные слезы смотрят они, как Господь… исцеляет других и принимает в Свою Блаженную Церковь таких же измученных жизнью, как они, но они сладко страшатся подойти ко Господу, дохнуть на Него смрадным своим дыханием» («Агония одиночества»). Получается, что и просить, и бояться возвысить голос просьбы; и самому помогать, и быть объектом помощи — может быть формой любви. И критерием ее истинности оказывается вовсе не соответствие каким-то нормам (какими бы «духовными» они ни казались), а способность человека оценить свои поступки самостоятельно: «Господь как бы говорит: Люди, Я не даю вам меры — определите ее сами. Определите сами меру вашей любви к чистоте Моей и вашего послушания этой любви» («Апокалипсис мелкого греха»). Любовь не приходит извне, но и зарождается, и живет только как личное произволение человека. И именно поэтому она «двоится» и, вроде бы, противоречит сама себе, когда выходит в мир, осуществляется в делах. Любовь «изменчива и противоречива», как мысль владыки Иоанна, но знает лишь одну меру — жертву Христа.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии