«Слеза ребенка» и «последнее прибежище негодяя»: цитаты и их интерпретации. Протоиерей Владислав Цыпин

Среди паролей, в которых «отразился век и современный человек», присутствуют и литературные цитаты и аллюзии. Иногда меткие и глубокомысленные, вроде заимствованной у знаменитого «сатирического старца» о «суровости российских законов, смягчаемой необязательностью их исполнения». Иногда диковиные: давно уже по журнальным и газетным статьям скачет неутомимая унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Неискушенные читатели, встречая ее, по подсказке газетных эрудитов воображают экзекуцию, самой вдовой добровольно исполненную, переоценивая сюрреалистическую гротесковость гоголевского воображения, в то время как у Н. В. Гоголя это только нелепая и забавная оговорка персонажа – городничего, и, к разочарованию впечатлительных читателей, никакой сцены самобичевания в «Ревизоре» нет.

|

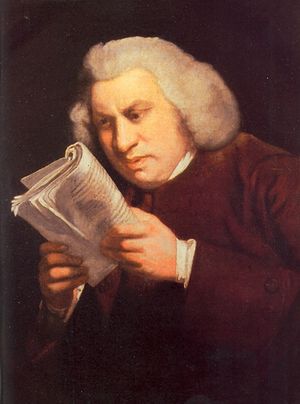

Самуэль Джонсон, автор крылатого выражения: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя» |

Но это пример относительно невинной трансформации литературного текста. Случаются и более опасные метаморфозы с употреблением классических цитат. Так, самым популярным изречением журналистов, публицистов, политиков и государственных сановников 1990-х годов была цитата из С. Джонсона о патриотизме как последнем прибежище негодяев. Она, в противоположность своему собственному смыслу, который заключается в том, что патриотизм – это столь высокое чувство, что уже одна только имитация его способна обелить негодяя в глазах доверчивой публики, приводилась «властителями дум» для того, чтобы внушить доверчивым толпам убеждение: в патриотизме таится самое гнусное негодяйство.

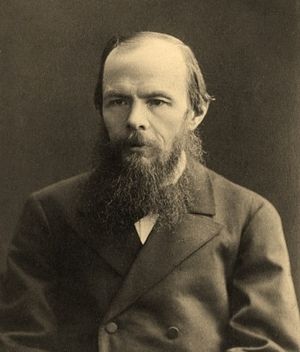

В те незабвенные годы одним из дежурных шаблонов стало усвоение Ф. М. Достоевскому мысли, что одна только слезинка ребенка перевешивает гармонию и совершенство, возможное в дольнем мире и в мире горнем. Этой цитате придавался густо пацифистский и анархический акцент, и употреблялась она для пресечения хотя бы и самых робких поползновений государства на самозащиту. Иными словами, вслед за упоминанием о слезах раздавался адресованный власти грозный журналистский приказ: «Руки вверх!». Угрожали именем Достоевского, у которого сказано ведь: «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка». Так как же можно после этого, – восклицали, закатываясь в благородной истерике, профессиональные гуманисты, – пытаться удержать страну от распада ценой слез, тем более детских! И эта своеобразная логика всем почти представлялась тогда обескураживающе очевидной.

Цитата взята из «Братьев Карамазовых». Но приписывать содержащуюся в этих словах идею Достоевскому все равно, что в стихах А. С. Пушкина

«О, если б из могилы

Прийти я мог, сторожевою тенью

Сидеть на сундуке и от живых

Сокровища мои хранить!..»

– видеть выражение заветной мечты поэта или ссылаться на А. С. Грибоедова, который будто бы устами Фамусова наставлял высокопоставленных чиновников: «Как станешь представлять к награде ли, к местечку, нельзя не порадеть родному человечку»; все равно что обнаруживать у Н. А. Некрасова ностальгию по временам, когда «ни в ком противоречия, кого хочу – помилую, кого хочу – казню. Закон – мое желание! Кулак – моя полиция! Удар искросыпительный, удар зубодробительный, удар скуловорот…»

Правда, Г. Флобер однажды уподобил госпожу Бовари самому себе. Но стоит ли это сравнение понимать до конца буквально? Не всякие же шалости мадам Бовари позволял себе романист, хотя бы уже из-за разницы полов. Здраво рассуждая, несмотря даже на оригинальное признание Флобера, невозможно отождествлять сочинителя с придуманными им персонажами, и хотя слова, влагаемые в их уста, в любом случае выведены рукой писателя, из этого еще не следует, что он непременно разделяет содержащиеся в них идеи. Иначе говоря, насколько неосторожно было бы приписывать Грибоедову мысли, заключенные в афоризмах вымышленного им Фамусова, настолько же дико полагать, что все, что сказал Иван Карамазов или его отец Федор Павлович Карамазов, – это задушевные убеждения самого Достоевского.

При трезвом взгляде на вещи Иван Карамазов не только не рупор, но скорее – антагонист своего демиурга, автора знаменитого романа. Ф. М. Достоевский был, как это известно всему миру, человеком религиозным и сознательно православным, а Иван Карамазов даже и не атеист тривиального пошиба, но скорее богоборец и сатанист. В том самом диалоге с Алешей, когда он пытался смутить брата упоминанием о детских слезах, он с недвусмысленной ясностью выразил свои собственные убеждения: «Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно… Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет Ему почтительнейше возвращаю» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 2. Кн. 5. Гл. 4: Бунт). В разговоре с отцом на его вопрошание: «В последний раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз!» – Иван отвечает: «“И в последний раз нет”. – “Кто же смеется над людьми, Иван?” – “Черт, должно быть”, – усмехнулся Иван Федорович». Затем он отнимает у отца и эту его последнюю надежду на существование иного мира: «А черт есть?» – спрашивает тот. – «Нет, и черта нет» (Там же. Ч. 1. Кн. 3. Гл. 8: За коньячком). Хотя в этом разговоре Иван отверг существование черта, но мысль именно об этом субъекте не оставляет его. Именно с ним Иван при начале своей болезни вступает в увлекательную беседу, по ходу которой он, правда, испытывал раздражение на собеседника, но главным образом оттого, что в осознании сложившейся ситуации он раздваивался между умозрительным неверием в его бытие и очевидностью его присутствия как визави, так и в собственной своей душе. Когда Иван, рассказав брату свою «Легенду о великом инквизиторе», проговорил: «Мне мерещится… что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь», Алешу, который пытался разгадать тайну Ивана, осенила догадка: «Ты, может быть, сам масон!». Иван не удостоил брата комментариями на это его предположение.

|

|

|

|

И вот этот персонаж выдают за рупор авторских идей! На его парадоксы ссылаются как на мысли самого писателя, между тем как взгляды Ф.М. Достоевского хорошо известны и помимо его романов. Они выражены в развернутом виде в его высказываниях, которые он делал от своего собственного имени, а не чрез вымышленных персонажей. Полнее и отчетливей всего – в «Дневнике писателя». Уже одни только заголовки статей, включенных в этот «Дневник», проливают свет на мировоззрение писателя: «Еще раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш», «Не всегда война бич, иногда и спасение», «Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь». И это только названия статей. Чтение «Дневника» не оставляет сомнений в том, насколько далек был писатель от того комплекса идей, который выводится из аргументации Ивана Карамазова, построенной на «слезах ребенка». Ф.М. Достоевский был горячим апологетом Православия, монархистом и патриотом, для которого предметом самой искренней заботы была военная мощь России и ее влияние на мировую политику. Преданный почитатель императора Александра II, освободившего крестьян от крепостной неволи, Достоевский не одобрял некоторые из проведенных тогда реформ. Во всяком случае, он не был в восторге от судебной реформы, скептически относился к суду присяжных, к краснобайству адвокатов, готовых за мзду защищать неправду; их он, вторя «гласу народа», называл не иначе как «нанятой совестью». Недаром один из известных и по-прежнему влиятельных дельцов нашего времени публично признавался в своей ненависти к Достоевскому, почти буквально воспроизводя аттестацию другого и более знаменитого деятеля столетней давности: «архискверный Достоевский».

В своих взглядах Достоевский, однако, не совпадал и с современными ему консервативными кругами, в которых недооценивали опасное состояние российского общества, недооценивали тяжесть постигшей его болезни и откуда поэтому исходили предложения слишком простых решений трудных проблем. Иными словами, Достоевскому не свойственна была ни благодушная невозмутимость одних российских консерваторов, ни ворчливый и поверхностный ретроградный критицизм других. Раны пережитых им в молодости искушений не зарубцевались в его душе до конца, и потому он лучше своих более благополучных современников из монархического лагеря понимал пружины, которые формировали образ мыслей его былых единомышленников, ставших идейными оппонентами: Герцена, Бакунина, Белинского, которого он особенно чтил и любил в молодости в пору своих революционных и утопических увлечений. К ним Достоевский испытывал сердечный интерес, и он хорошо понимал их, хотя и разошелся с ними самым радикальным образом. Из этого круга заимствованы его самые трагические персонажи – и Ставрогин, и Иван Карамазов, – столь разительно отличающиеся от легковесных и легкомысленных героев, вроде Степана Трофимовича Верховенского, сиречь популярного в свое время либерального историка Грановского, послужившего ему прототипом. По отношению к либералам Достоевский не находил более уместной интонации, чем ирония.

Вернемся к словам о детских слезах и их своеобразной интерпретации. Предлагаемая подмена смыслов особенно опасна потому, что фальсификации при этом подвергается не только образ мыслей Достоевского, но и само христианское учение. Эксплуатирующие эту тему публицисты представляют пассаж Ивана Карамазова о слезах ребенка чуть ли не как квинтэссенцию Евангелия, утверждают, что в этой идее сконцентрировано учение Христа. Господь, однако, не проповедовал ни пацифизма, ни анархии. Если бы пацифистская и анархическая интерпретация Евангелия была адекватной, учение Христа не могли бы принять ни святой Константин, ни другие христианские правители, либо, приняв его, они бы отложили порфиру и скипетр, сошли с трона и оставили власть. Но ничего подобного в реальной истории не происходило. Крестившись, святые Владимир, Мириан, Тиридат остались правителями своих народов, ибо Сам Господь господствующих и Царь царствующих не уничижал земных царей; не уничижал Он и меч, который вынуждены применять в этом мире как помазанные, так и не принявшие помазания свыше, но не без воли Божией облеченные властью правители.

Господь сказал о мече и мире: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10: 34). Меч, упомянутый Спасителем, имеет, конечно, не буквальное, но метафорическое значение, но сказано это, точно, не для угождения пацифистскому слуху. Относительно употребления меча, а значит – о войне и правосудии учил апостол Павел: «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13: 4). Когда Иван Карамазов, рассказав Алеше о том, как барин затравил собаками крестьянского мальчика, спросил «Ну... что же его? Расстрелять?», он услышал в ответ: «Расстрелять». Иван вообразил, что, сказав это, Алеша в душевном порыве отрекается от своих заветных христианских убеждений: «Браво!.. Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит»; да и сам Алеша по неопытности затем поправляется: «Я сказал нелепость, но…», – но в действительности это была его вполне оправданная и с христианской точки зрения вполне адекватная реакция на эту хотя бы и вымышленную дикую историю. Иными словами, толстовство и церковное христианство различаются радикально.

Но Л.Н. Толстой, по крайней мере, был искренним и последовательным, а не однобоко жульничающим пацифистом. Не то нынешние миролюбцы и гуманисты. Детские слезы, к которым они апеллируют, – это выборочные слезы, это, конечно же, не слезы сербского ребенка из Косова или из Белграда. Американским бомбам, падавшим на Белград, наши отечественные миролюбцы аплодировали, поскольку то была беспримерно «гуманная операция».

В наши дни слезы ребенка стали актуальной темой. Вдруг оказалось, что дети плачут не только в Нигерии, но и в блистательных Соединенных Штатах. Правда, если в одних публикациях речь идет о слезах замученных детей, то в других – взрослые плачут о детях, которым не повезло родиться в России и во второй раз не повезло из-за новых российских законов, пресекающих экспорт живого товара, так что они уже не сподобятся стать американскими приемышами. Вывоз детей в Америку имеет, конечно, разные последствия. Не всех их мучают и убивают. Но многие ли из этих детей, выброшенные из своей страны, получат православное воспитание? Способны ли об этом позаботиться их усыновители, когда они, например, принадлежат к столь многочисленным в Соединенных Штатах сектам иеговистов, или мормонов, или хотя бы даже к не столь экзотичным адвентистам седьмого дня?

Стенаниям по поводу детей, которым не повезло быть невывезенными из России, предается в основном, конечно, желтая пресса, но, как известно, что у «пьяного» журналиста из «Московского комсомольца» на языке и под пером, то у трезвого и респектабельного либерала на уме. В свое время можно было, не ошибаясь, наблюдать за настроениями, мечтами и видами отечественной либеральной публики по афоризмам удивительно откровенной В.И. Новодворской, прославившейся на весь мир своим изречением о месте России у параши. Ее единомышленники-гуманисты, плачущие о детях, оставшихся на родине, вызвали бы гораздо больше доверия к своей искренности, если бы они ссылались на другое место из романа «Братья Карамазовы», которое не о слезах. В романе есть замечательный в своем роде диалог, где четвертый и незаконный сын Федора Павловича Карамазова, униженный лакейской должностью при отце, ведет галантный разговор с девицей мещанского сословия Марьей Кондратьевной, очарованной изысканными на ее вкус манерами лакея, его умом и образованностью, а тот резонерствует: «“Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь… Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна”. – “Когда бы вы были военным юнкерочком али гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать”. – “Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с”. – “А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?” – “Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с”» (Там же. Ч. 2. Кн. 5. Гл. 2: Смердяков с гитарой).

Что называется, лучше не скажешь. В разглагольствованиях Смердякова предвосхищены все идеалы и все высшие ценности современных российских публицистов и политиков известного образа мыслей, известного направления, известной ориентации – лакейской ориентации, включая даже и их столь еще недавние сетования по поводу упущенных возможностей в виде баварского пива, именно все ценности, включая и пацифизм специального назначения – то есть предназначенный не для Наполеона, а исключительно для Александра I. Отчего же не расхватан на цитаты Смердяков? Полагаю, только из-за снобизма цитирующей публики – ей, вероятно, не нравится его фамилия.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии