СЕРДЦЕМ Я С ВАМИ...

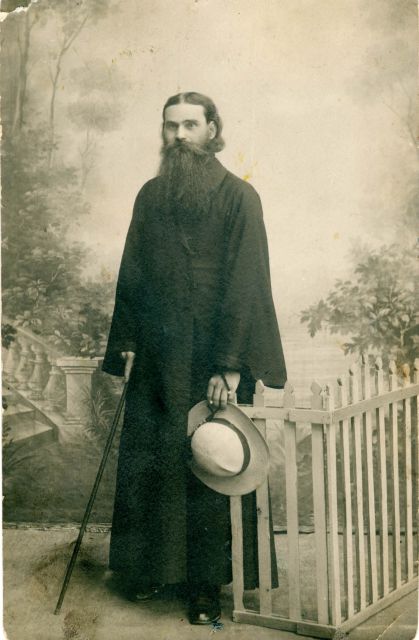

Прписп. Рафаил (Шейченко)

Немного более чем шестьдесят лет отделяют нас ото дня преставления одного из замечательных оптинских подвижников — преподобного Рафаила (Шейченко). Страна наша после Великой Отечественной войны отстраивалась и налаживала хозяйство.

На смену одним трудностям приходили другие — угрозы «показать по телевидению последнего попа», новый виток закрытия храмов и монастырей, новое ужесточение давления на Русскую Церковь… Всего шестьдесят лет назад! Отец Рафаил скончался в 1957 году, через два с небольшим года после очередной «отсидки». Общий срок его пребывания во узах исчислялся двадцатью годами. Даже если мы попытаемся представить себе, что это такое — быть лагерным узником — вряд ли у нас получится. Отчасти это понятно лишь тем, кто сам имел опыт лагерной жизни. «Отчасти» — потому что и узы узам рознь, как и вина — вине. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что жизнь «на воле» в то время была не меньшим нравственным страданием. Тяжело было всем, однако — по‑разному, и источники, откуда черпали люди душевные силы, были также разными. И нравственный выбор, следовательно, оказывался разным. Кто-то, как умел, хранил совесть и человеческое лицо, но жил словно и не своею жизнью — в постоянном страхе за себя и своих близких. Кто-то фанатично верил в то, что «мы наш, мы новый мир построим», и с воодушевлением доносил на «врагов» карательным органам. Кто-то потихоньку черствел сердцем, кто-то лишался от горя и потерь рассудка Кто-то отказывался от убеждений, от веры, от близких и родных, чтобы только уцелеть самому, выжить. Страшное время…

Отец Рафаил принадлежал к числу тех, кто не мыслил жизни вне служения Церковного. Отказаться от убеждений, доносить на других ради собственного благополучия он не мог и не хотел. А единственное, чего по‑настоящему хотел, — быть верным Христу.

Преподобный Рафаил, исповедник, пришел в Оптину перед самым закрытием монастыря. Пришел не от какой-либо нужды или душевной безысходности — пришел по призванию, с радостью и горением духа. Как и всякий серьезный и основательный человек, прежде испытав свое произволение: твердо ли оно, прочно ли? Об иночестве, по собственному признанию, мечтал с детских лет: «От дней детства я со всей пылкостью чистой юной души любил и жаждал святого иноческого жития».

Оптину посещал он не один раз перед своим поступлением. Вероятно, это были годы с 1909 по 1913 — когда Родион Шейченко закончил земское училище, начал сам зарабатывать и на личные сбережения мог позволить себе паломничество. Возможно, юношей застал еще и старца Варсонофия (Плиханкова), с учеником которого — преподобным Никоном (Беляевым) — близко сойдется впоследствии.

Более подробных сведений о юности, о родительском доме будущего исповедника не сохранилось. По всей видимости, семья была благочестивая, если жажда монашеского подвига возникла у Родиона так рано — живой пример близких и домашняя обстановка играют важную роль.

«Дети — это тончайшая фотопленка, на которую быстро и неизгладимо запечатлевается все», — заметит позднее подвижник в своей переписке. Известно, что из его родного села Велико-Михайловка многие уходили на Святую Гору Афон, о чем свидетельствуют документы.

О дне, когда после демобилизации в 1918 году прибыл в Оптину, чтобы остаться навсегда, отец Рафаил поведал в одном из писем. Что это за одухотворенное воспоминание, по красоте своей не уступающее вдохновенным произведениям иных замечательных литераторов! Вот только писал его лагерный узник — голодный, измученный и больной. Надо было немного ободрить и адресата, и себя самого памятными картинами светлых дней начала иноческих подвигов… Незабвенные картины, незабвенная пора:

«Я остановился у святых ворот, погруженный в думу, как «тот» путник, русский богатырь на распутье дорог. Да, было над чем призадуматься и мне, было что решить, и решить навсегда и безвозвратно… Я нес сюда, к честным стопам старцев, а паче к подножию святого Креста Христова свою волю, свою юность и жизнь. Я шел сюда умереть для мира… Душа моя рвалась войти… »

Настроение богомольца, пришедшего к святым вратам монастыря, чтобы поселиться в Доме Божием, выдает в отце Рафаиле тонкость и красоту душевного устроения и, наряду с твердостью воли, чистоту сердечных переживаний. Он выбрал Оптину всем своим существом — раз и навсегда.

Даже тогда, весной 1918, послушник Родион понимал, в какое непростое время он решил встать на монашеский путь. В феврале особым Декретом Совета народных комиссаров Церковь была отделена от государства. Это развязывало властям руки для посягательств на монастырскую собственность, грабежа и безобразий. К тому же в стране начиналась Гражданская война, беспорядки, голод. В этом же 1918 году знаменитую Оптину формально закроют. Обитель станет именоваться «племенным хозяйством», а братии будет позволено оставаться на месте лишь в качестве местной рабочей силы. Совершать богослужение им разрешат, но отнюдь не во всех монастырских храмах.

Конечно, у людей в те годы еще теплилась надежда, что революционное потрясение — явление временное, что все как-то само собою образуется, наладится, вернется на круги своя. Однако оптинские духовники, к кельям которых все еще нес свои горести верующий народ, глубоко чувствовали весь драматизм событий, тревогу тех лет и не питали иллюзий в отношении будущего… Духоносные же старцы предрекали русскую голгофу еще в прошлом столетии. Оптинцы хранили в памяти предсказание старца Льва, который перед кончиной со слезами благодарил Бога за то, что не увидел и не увидит тех скорбей, какие постигнут будущие поколения иноков. Предрекал трагические испытания и замечательный старец Варсонофий, почивший в 1913 году.

Таким образом, эти последние годы жизнедеятельности монастыря, хотя и переименованного властями в «племенное хозяйство», были годами серьезнейшей духовной мобилизации для братии. Оптинцы понимали, что стоят на пороге невиданных прежде лишений, понимали и то, что однажды будут поставлены в положение изгоев в родном Отечестве. Надо было готовиться — время действительно становилось дороже золота и хлеба. С 1919 года начались и первые аресты…

Послушник Родион, получивший ветеринарное послушание ото дня своего прихода в обитель, так и нес его при новых хозяевах монастырской собственности. Этот тяжелый труд, которому он был обучен еще в годы своей воинской службы, давал ему своеобразное преимущество: он мог продержаться в монастыре до последнего. Послушник приносил «общественную пользу» и попадал, как трудовой человек, в нужную, «правильную» классовую прослойку.

Родион молился, посещал, пока было возможно, богослужения, пел на клиросе; укреплялся духовно, общаясь с опытными иноками, в том числе, конечно, с преподобным Анатолием и преподобным Нектарием — последними представителями великой оптинской традиции старчества, вступившими в эпоху гонений… Тогда же началась его дружба с отцом Никоном (Беляевым) — «незабвенным», «другом и собратом», как назовет его впоследствии в письмах отец Рафаил.

По самой природе своей трезво смотрящий на мир послушник Родион не приходил в уныние от картины того будущего, которое становилось теперь все очевидней: классической монастырской жизни, о которой он так мечтал, больше не будет. Но его чистой душе благодатным образом открылось в те дни и то, что любить своего Спасителя и быть верным Ему можно и нужно в любых обстоятельствах. Это — главное. Как и то, что человек с легкостью может вознерадеть и опустить руки при самых благоприятных внешних возможностях В 1923 году Оптину окончательно закрыли, изгнав всю оставшуюся братию. Как они жили тогда, русские воины-черноризцы, скромные ученики Христовы, лишенные единственного дорогого для них приюта на земле — стен монастырских? Их было слишком много для одного маленького Козельска, чтобы затеряться в нем, раствориться, остаться незамеченными. А покидать Козельск они не хотели — как же, ведь их Оптина, священные могилы старцев тут, рядом! Да и зачем им было таиться? Какое преступление лежало на них, чтобы скрывать им свое местопребывание? Они и не скрывали. Помогали друг другу чем могли, помогали шамординским. Мастеровые, такие как послушник Родион, зарабатывая на жизнь сапожным ремеслом, поддерживали материально тех, кто не мог себя обеспечить, был болен и слаб.

Спокойно и открыто ходили в приходские храмы Козельска на богослужения — как же монахам без храма! Местные ребятишки, тихонько выжидая в подворотнях «куда пойдут петь монахи», бежали следом на службу именно в ту церковь, в какую шла братия — уж больно красиво пели, задушевно, до слез.

Прписп. Никон (Беляев)

В 1927 году начались массовые аресты. Тогда ОГПУ закрыло почти все храмы города. Тогда же был арестован иеромонах Никон, будущий исповедник. Больше они не увидятся. Родион лишится одного из немногих, с кем мог посоветоваться, поделиться переживаниями, и думами, наболевшим.

Быть может именно в то время, перед арестом отца Никона, преподобный Рафаил решил непременно, при первой же возможности принять монашеское пострижение — осуществить мечту! Прошло целых десять лет его искуса в условиях лишений и неопределенности, но уже не оставалось сомнений — с выбранного пути он не свернет. Уж кто-кто, а отец Рафаил мог бы иметь относительно безбедную жизнь при новой власти. Выходец «из народа», мастеровой человек, владеющий к тому же и фельдшерским делом — он сумел бы прокормить себя и уцелеть, сохраняя в тайниках души огонек своей веры. Но в 1928 году он принимает постриг. А вскоре состоялась и его диаконская хиротония. Это в корне изменит и его социальный статус, и дальнейшую жизнь. Отец Рафаил словно вычеркнул себя из категории «благонадежных» граждан и стал «ярым и закоренелым религиозником», как впоследствии его охарактеризуют в доносах. В 1930 году около сорока козельских черноризцев-оптинцев подверглись единовременному аресту — «вражеская группировка», «заговорщики», «контрреволюционеры» и «подстрекатели». Среди них оказался и отец Рафаил. В определенном смысле безбожная власть была права: зло знает, в чем сокрыта настоящая противодействующая ему сила, — сам вид этих стойких и благородных людей внушал уважение и необъяснимым образом выявлял ту подлость и тот мрак, которые поглощали в некогда христианской стране последние островки добра и света…

Что-то вкладываем мы в понятие подвига, героизма? Каким видим его сегодня? Героизм как предельное проявление лучших человеческих качеств необычайно привлекателен даже на первый взгляд.

Гибель первых христианских мучеников в римском Колизее мы представляем себе яркой бесстрашной вспышкой доблести перед лицом неминуемой смерти, под свист и крики многотысячной толпы зевак. Произошло это около двух тысячелетий назад — так давно, что, кажется, почти не имеет к нам особого отношения…

Опыт мучеников и исповедников XX века значительно углубляет наши представления о героизме, о подвиге, о мужестве и умении жертвовать собой.

Если первые христиане-мученики были действительно первыми христианами, первыми свидетелями Христовыми в языческом, чуждом для них мире, то русские мученики оказались «врагами» и «преступниками» среди своих же, на своей, православной родине, среди таких же, как и они, если и не глубоко верующих, то, по крайней мере, крещеных людей… Это феномен.

Все мы сегодня понимаем, что как таковые, они вовсе не являлись преступниками, но были отнесены новой большевистской властью к категории «врагов» и «контрреволюционеров», как были «назначены» врагами люди дворянского происхождения, духовного и купеческого сословий, офицеры… Но мы понимаем это сегодня. А тогда у людей в голове не укладывалось, что они становятся оболганными жертвами самого настоящего геноцида на своей родной земле. Значительно позже придет понимание того, что советская власть считает именно Православную Церковь «врагом номер один», что «антисоветский заговор» — только коварная и подлая уловка, чтобы уничтожить как можно большее число епископов, духовенства, монашествующих, верующих мирян.

Все это обязывало христианина, оказавшегося перед своими неправедными и злобными судьями, вести себя предельно собранно и разумно. Нельзя было допустить, чтобы за одно твое непродуманное слово страданиям подвергся еще кто-то, неважно — близкий или дальний. Нельзя было, даже ради желания приблизить собственный конец, чтоб прекратить мучения, соглашаться со лживым обвинением в контрреволюционной деятельности — такое «признание» сразу же ложилось черным пятном на всю Церковь, обрекало ее на новые витки репрессий. При этом никто твоих страданий не видел, никто не знал о том, какой нравственной пытке ты подвергаешься — только твои лживые и бессердечные палачи. В их власти было либо, так и не добившись «признания», подписать тебе расстрельный приговор, либо — отправить на каторгу, на долгое страдание в общество уголовников, в условия непосильных трудов, холода, голода и унижений.

Героизм, о котором мы говорили в самом начале, уходит здесь из области некоей зрелищности, некоего восхищающего глаз величия. Уходит в смиренную тень — под холодные нары, в глухую тишину расстрельных рассветов, в тоску и изнеможение серых лагерных будней… Мученики умирали, не имея никакой уверенности в том, что там, «на воле», когда-нибудь узнают об их подвиге, найдут их могилы. Это невероятно трудно. Человеку в момент гибели отрадно думать, что кто-то из близких, для кого ты никакой не «враг», сможет хотя бы постоять у твоей могилы. Это одинаково важно всем. Идущий на страдания добровольно, во имя своей веры, подвержен таким же переживаниям.

Но вера, любовь ко Спасителю и надежда на Него делают христианского мученика или исповедника не просто безвольным страдальцем, не просто заложником трагических обстоятельств — они придают его судьбе достоинство осознанного выбора.

Оптинские новомученики и исповедники выдержали с честью искус тюремных допросов.

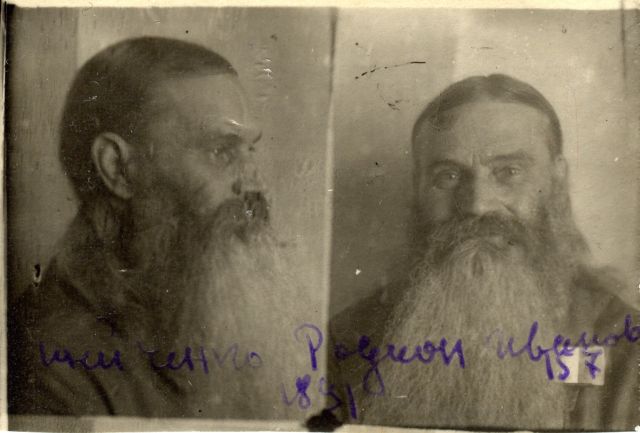

Преподобноисповедника Рафаила приговорили в самом начале этого пути к первым десяти годам лишения свободы. Он начал свой каторжный путь с Вишерского исправительно-трудового лагеря в Пермской области, на Урале. В 1934 году был переведен в лагерь подмосковный, в Дмитров. Здесь отец Рафаил снова оказался при своем фельдшерско-ветеринарном «послушании» и даже имел определенную привилегию: ему позволили поселиться в одном из пустых загонов для свиней. Это было великим благом. Не столько оттого, что кормом для свиней можно было подкреплять силы помимо голодного зэковского пайка, сколько потому, что загон в свинарнике давал возможность уединенно помолиться.

Вера и молитва были центром жизни отца Рафаила. Верой, воодушевлением от красоты богослужебных текстов дышали и письма его на волю… Верой и любовью, начинавшими уже обильно плодоносить в смиренном лагерном фельдшере, был пронизан весь облик подвижника — так, встречая его на пути, местные лагерного поселка почтительно обращались: «Здравствуйте, батюшка».

Позднее, когда в 1936 году начальство Дмитлага поймет, что «зека Шейченко» и не думает скрывать своей веры, а добросовестным трудом и нравственным обаянием своей личности еще и вызывает уважение у других заключенных — отца Рафаила снова осудят и добавят шесть лет северных лагерей»… «И вновь воля судеб Божиих отрывает мой утлый челн от родных берегов и близких сердцу мест, вновь ждут меня новые испытания, новые беды и горести странствований и скитаний по тайге –далеким окраинам севера», — писал исповедник близким.

Он берег своих адресатов от тяжелых подробностей лагерного быта — кроме поэтически-красивых «горестей странствований и скитаний» в его письмах не встретить удрученного сетования на грубость и похабство уголовной среды, на изнурительное недоедание и болезни, начинавшие подтачивать силы… Лишь однажды в письме, чтобы утешить скорбящую от одиночества духовную дочь, он поделится с нею мечтой — самому оказаться в подобном одиночестве, а не быть насильственно погруженным в многолюдство озлобленных, наглых и сквернословящих обитателей лагерных бараков.

В начале тридцатых в суровом Пинежском краю скончался преподобный Никон. Жизнь отца Никона на поселении была поистине страдальческой. В своих письмах из ссылки умирающий от туберкулеза исповедник так размышлял о вере: «Мне казалось: что особенного — сохранить веру? Я верую и верую по‑православному, никаких сомнений в вере у меня нет. <…> Теперь, как будто, пришло время испытания: в вере ли мы? Ведь надо знать и то, что веру соблюсти может тот, кто горячо и искренне верит, кому Бог дороже всего, а это последнее может быть только у того, кто хранит себя от всякого греха, кто хранит свою нравственность». Эта святоотеческая мысль прозвучала для оптинских исповедников будто с новой силой. К необходимости проверять, в вере ли мы, соблюдаем ли мы ее основы — призывал в своих наставлениях и старец Варсонофий. Теперь же чадам его предстояло узнать это на поприще жестоких гонений — им предстоял подвиг веры.

И вправду, что особенного в том, чтобы считаться верующими в православном государстве с вековыми традициями? С рождения были крещены, ходили к обедне по воскресным дням, говели и чтили двунадесятые праздники — как деды и прадеды. Вера была обстоятельством настолько органичным, само собою разумеющимся, насколько и обыденным, привычным. И у многих постепенно вера стала поверхностной. Те, кто давно утратил живое чувство к живому Богу, оказались беззащитны перед кровожадным лицом эпохи.

Испытания длились очень долго. Годами, десятилетиями. Безвидными буднями. Требовалось колоссальное напряжение всех душевных сил, чтобы хранить себя неоскверненным от мира, не то, что забывшего о благочестии — откровенно попиравшего всякую святыню, уничтожавшего своих собратьев и соотечественников. Надо было устоять и не озлобиться.

Отец Рафаил в апреле 1944 года снова возвращается в Козельск. Митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич) рукополагает его во иеромонаха, и для батюшки, разменявшего уже шестой десяток лет и оставившего в лагерях здоровье, начинается новая полоса попечений и скорбей — труды пастырские. Благовещенский храм, куда назначен был по просьбе церковной двадцатки иеромонах Рафаил, оказался сильно поврежден, и вплоть до 1949 года отцу Рафаилу пришлось заниматься еще и его восстановлением. Каково это было в условиях войны, послевоенных лет и ненависти властей — объяснять не нужно.

В Козельск после войны начали потихоньку возвращаться такие же бывшие «сидельцы», как и сам батюшка, — шамординские монахини. Куда им, оптинским и шамординским, было деться от этих мест? Лишенные родных монастырей, они селились здесь, поближе к могилам великих старцев, уповая на их небесную помощь и защиту. Преподобный Рафаил оставить их без внимания и заботы не мог — это была оптинская школа отношения к людям. Его любящего и сострадательного сердца хватало на всех и для всякой помощи — как материальной, так и духовной. Письма его к духовным чадам (их круг уже значительно расширился) были исполнены нежности и тепла, доброты и ласкового, деликатного назидания. Казалось, человек, который так сердечно их писал, прошел не через концлагерь, а жил в каких-то невероятно благостных условиях, в благоухающей цветочной оранжерее, окруженный ангелоподобными существами. Ни тени какой бы то ни было жесткости или нетерпения, ни нотки строгого властолюбия не найти в этих письмах. Одно бережное, материнское отношение к доверившимся людям. Да и как было иначе с ними, страдальцами в своей стране? А что такое страдание, отец Рафаил знал глубоко.

Конечно, местную власть начала раздражать активность настоятеля. Делали свою работу и специально приставленные к храму и к батюшке осведомители-доносчики. Морально это невероятно угнетало. Но лицемерить отец Рафаил не умел и жил так, как привык — делая все перед очами Божиими — честно, бескорыстно, по совести. А по совести для пастыря-монаха — это полная самоотдача, любовь к врагам, благодарение за все, проповедь с амвона и слово назидания.

С 1948 года за иеромонахом Рафаилом устанавливается тщательная слежка, в соответствии с директивой МГБ об аресте тех репрессированных священников, что ведут активную церковную деятельность.

В 1949 году доброго пастыря арестовывают в третий раз. «Это последний аккорд хвалы моей Господу… Всему покорен и за все благодарю…» — писал отец Рафаил. Еще десять лет каторжных работ. Десять лет Вятлага!..

«Без этой скорби жизнь моя была бы неполна», — скажет отец Рафаил в письме духовным детям перед отправкой на место новой голгофы.

Слова преподобного всегда выражали самое существо его переживаний. Но что это за отношение к своей жизни, которая не мыслится уже без страданий, для которой скорби имеют уже не разрушительное, а созидательное значение?! Думается, для отца Рафаила и не существовало понятия «моя жизнь», он не рассуждал о себе так, как привыкло рассуждать наше эгоистическое сознание, — в категориях личных интересов или самореализации. Принимая все как от руки Божией, преподобный Рафаил научился не только не сопротивляться трудностям, но принимать их как своих любезных учителей. Так относились к страданиям и преподобные отцы древности. Но инок начала XX столетия, лишенный того классического монашеского пути, каким шли древние, явил свое преподобие и правду в условиях абсолютно чуждых для прохождения иноческого делания.

Царящая вокруг жестокая несправедливость сподвигала подвижника сочувствовать ближним — слабым в вере и изнемогающим от душевных тревог, жалеть своих ослепленных неведением врагов. Но по отношению к самому себе он принимал ее как желанную гостью: «Говорю искренне — жалею вас больше, чем себя. Я уже таковский — скорби, поношения и прочее — это мой удел, они моя мудрость, радость и спасение!»

Привыкшие жить в относительно благополучные для Церкви времена, мы с трудом можем проникнуться теми чувствами, какие испытывали наши исповедники веры. Может быть поэтому сегодня так трудно пробудить читательский интерес к их жизнеописаниям? Конечно, бремя скорбей непременно есть у всякого человека, какой бы безоблачной жизнь его ни представлялась. Понимая неизбежность этих скорбей, мы в своей молитве ко Господу, как правило, просим об избавлении. Ждем этого избавления всем своим существом и радуемся, когда оно наконец приходит. Умение так принимать свои скорби, как принимал их преподобный Рафаил, конечно, не во власти одного лишь человеческого произволения. Но произволение его было велико — потому-то так щедро излил Господь на Своего избранника благодать Свою, одарил любовью, исполнил духовной силой.

После смерти Сталина прихожане подали прошение в Верховный Совет, испрашивая освобождение своему пастырю. Но освобожден он был лишь в 1955 году. А в его-то немолодые лета каждый лишний год в неволе становился все тяжелее. Читая и перечитывая письма старца из заключения, можно увидеть, что наполнен он был неземными помышлениями; был выше лагерной действительности, весь устремлялся к горнему. К этому призывал и ближних: «Стремитесь — ратуйте, да и вы все сподобитесь, по слову святого Апостола Павла, быть храмами Бога Всевышнего — ибо Дух Святой живет в вас…»

Последние неполных три года жизни преподобного Рафаила в Козельске — а он снова вернулся на место своего служения — стали годами, когда духовные дарования старца были явлены в полной мере для всех тех, кто приходил к нему за советом и утешением. Его слово звучало для вопрошавших как слово оптинских старцев, как их драгоценное благословение.

Его ласку и сердечность сравнивали даже не с материнской — с лаской бабушки — родного человека, чья нежность превосходит материнскую своей мудростью и выстраданностью. К нему ехали в холодные хрущевские времена, чтобы отогреться, чтобы получить облегчение от беспросветной тоски и уныния.

Вечный лагерный узник, оставшийся свободным от ненависти и ожесточения — он умел освободить кающихся от уз греховных помыслов и страстей.

Преподобный Рафаил скончался от сильной пневмонии и последовавшего затем инсульта — простудился, когда на Троицу, в холодном и дождливом июне 1957 года, одну за одной служил панихиды на козельском кладбище. Это было его принципиальной позицией как священника — никогда никому не отказывать в требах…

Такие похороны видел не всякий город. До своего последнего пристанища гроб отца Рафаила путешествовал целый день — так много людей желало проститься со старцем-утешителем.

В том есть что-то глубоко символическое в том, что святые мощи преподобного Рафаила, исповедника встречают нас сегодня в Оптиной пустыни первыми — в Преображенском храме, в самом начале нашего паломничества по святой обители, а быть может, у самого начала нашего личного духовного пути.

Пусть же пример его нравственного труда над своею душою станет тем прочным камнем, который законно ляжет в основание нашей храмины и не даст ей разрушиться.

Все начинается в духовной жизни с этого труда — подчас томительного, лишенного сладостных утешений или новизны впечатлений, в которых так нуждается человек…

Жизнь наших исповедников и мучеников в годы гонений XX века была именно таким тяжелым и безвидным трудом — вовсе не блистательным и красивым в своем трагизме внезапным уходом в вечность.

Но именно кропотливая нравственная работа, долголетнее стояние в вере и соделали их способными добровольно пойти на зов Божий и оказаться в числе Его избранников.

«Сердцем я с вами…» — обращается к нам преподобный Рафаил, исповедник, словно призывая к этой трезвости духа, обещая свою помощь.

Осталось совсем немного — откликнуться своим собственным сердцем на этот зов.

Сердцем я свами… К 60-летия преставления преподобного Рафаила Оптинского, исповедника / [текст. Мон. Евфимии (Аксаментовой)]. — Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. — 32 с. ил.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии