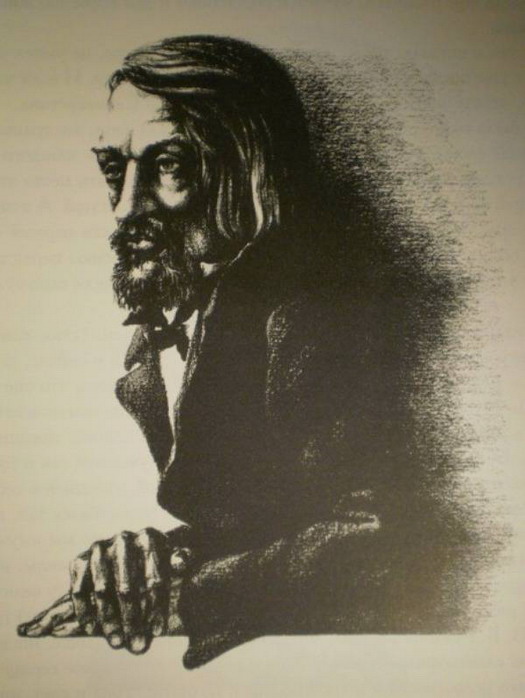

Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения. Валерий Лясковский

Ко дню памяти. Часть 3 …

Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938).

Это первое монографическое сочинение об А.С. Хомякове.

В.Н. Лясковский окончил физико-математический ф-т Московского ун-та (1880), затем учился на филологическом ф-те. «Почти мальчиком» он познакомился с И.С. Аксаковым, летом 1876 г. помогал ему разбирать корреспонденцию Славянского комитета, был и в теплых отношениях с А.Ф. Аксаковой (в архивах сохранились ее письма к нему), посещал аксаковские «пятницы», сотрудничал в газете И.С. Аксакова «Русь».

С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое орловское имение «Дмитровское-Истомино». По соседству находилось имение Киреевка (Киреевская слободка), братьев И.В. и П.В. Киреевских (умерших в 1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича - Наталья Петровна (рожд. Арбенева). В 1898 г. В.Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофильства (Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения // Русский архив. - 1896. - Кн.3.- С. 337-510; Отд. изд.- М., 1897; Братья Киреевские. Жизнь и труды их. - СПб., 1899.- 99 с.).

После революции В.Н. Лясковский жил в Орле, писал воспоминания. Арестован (1937), погиб в заключении.

Публикацию (в сокращении) специально для Русской Народной Линии (по первому отдельному изданию: Лясковский В.Н. А.С. Хомяков. Его жизнь и сочинения.- М.: Универ. тип., 1897.- VIII, 176, II с.) подготовил профессор А. Д. Каплин.

Постраничные сноски автора и составителя заменены концевыми.

Деление текста в Интернет-издании на 3 части - составителя (при этом авторское разделение сохранено без изменения).

+ + +

VII

Основные черты убеждений и характера Хомякова. - Смерть жены. - Сочинения последних лет жизни.

До сих пор мы лишь отрывочно пытались обрисовать отдельные черты нравственного облика Алексея Степановича. Для того чтобы воссоздать его образ во всей его полноте, необходимо помнить основную его черту. Как в убеждениях своих, так и в жизни Хомяков был прежде всего Православным христианином. Убеждения не отделялись у него от жизни, как это бывает у большинства людей. Он жил, как веровал и думал. Веру свою запечатлел он всею своею жизнью, а потому и высказанные им начала были во всем согласны между собою. В жизни отдельного человека, в жизни общества и государства, в исторической жизни народов видел он воплощение одной и той же божественной мысли и выяснял ее со всею чуткостью живой сердечной веры, со всею зоркостью строгого научного анализа. Пламенно любя Россию и славянство, он никогда не забывал, что вне Церкви ни Россия, ни славянство не могут достигнуть полноты своего развития. В отличие от иных, для кого Православие было особенно дорого, как Русская вера, Хомяков в самом Русском народе видел прежде всего ковчег Православия и неустанно призывал Россию на путь веры, смирения и усердного изучения заветов старины. Таково его стихотворение «России»

«Гордись!, тебе льстецы сказали,

Земля с увенчанным челом,

Земля несокрушимой стали,

Полмира взявшая мечем!

Пределов нет твоим владеньям,

И, прихотей твоих раба,

Внимает гордым повеленьям

Тебе покорная судьба.

Красны степей твоих уборы,

И горы в небо уперлись,

И как моря твои озера»...

- Не верь, не слушай, не гордись!

Пусть рек твоих глубоки волны,

Как волны синих морей,

И недра гор алмазов полны,

И хлебом пышен тук степей;

Пусть пред твоим державным блеском

Народы робко клонят взор,

И семь морей немолчным плеском

Тебе роют хвалебный хор;

Пусть далеко грозой кровавой

Твои перуны пронеслись: -

Всей этой силой, этой славой,

Всем этим прахом не гордись!

*

Грозней тебя был Рим великий,

Царь семихолмного хребта,

Железных сил и воли дикой

Осуществленная мечта;

И нестерпим был огнь булата

В руках алтайских дикарей,

И вся зарылась в груды злата '

Царица западных морей...

И что же Рим? И где монголы?

И, сжав в груди предсмертный стон,

Кует бессильные крамолы,

Дрожа над бездной, Альбион...

*

Безплоден всякий дух гордыни,

Неверно злато, сталь хрупка;

Но крепок ясный мир святыни,

Сильна молящихся рука.

И вот за то, что ты смиренна,

Что в чувстве детской простоты,

В молчаньи сердца сокровенна,

Глагол Творца прияла ты, - *

Тебе Он дал Свое призванье,

Тебе Он светлый дал удел:

Хранить для мира достоянье .

Высоких жертв и чистых дел;

Хранить племен святое братство,

Любви живительный сосуд,

И веры пламенной богатство,

И правду, и безкровный суд.

Твое все то, чем дух святится,

В чем сердцу слышен глас небес,

В чем жизнь грядущих дней таится -

Начало славы и чудес.

*

О, вспомни свой удел высокий!

Былое в сердце воскреси

И в нем сокрытого глубоко

Ты духа жизни допроси.

Внимай ему, и, все народы,

Согрев любовию своей,

Открой им таинство свободы,

Сиянье веры им пролей.

И станешь в славе ты чудесной

Превыше всех земных сынов,

Как этот синий свод небесный,

Прозрачный Вышняго покров!

Сознавая вполне важность своего призвания, он был чужд и тени самообольщения и, с полным убеждением в недостаточности сил отдельного человека для осуществления начатого им великого дела, говорил:

Как часто во мне пробуждалась

Душа от ленивого сна,

Просилася людям и братьям

Сказаться словами она!

Как часто, о Боже, рвалася

Вещать Твою волю земле,

Да свет осияет разумный

Безумцев, бродящих во мгле.

Как часто, безсильем томимый,

С глубокой и тяжкой тоской,

Молил Тебя дать им пророка

С горячей и сильной душой;

Молил Тебя в час полуночи

Пророку дать силу речей,

Чтоб мир оглашал он далеко

Глаголами правды Твоей;

Молил Тебя с плачем и стоном,

Во прахе простерт пред Тобой,

Дать миру и уши, и сердце

Для слушанья речи святой.

Личная вера Хомякова была чужда всякого ханжества. Далекий от того, чтобы считать себя праведником, он в самых задушевных разговорах с друзьями выражал им, что мучительно чувствует свое несовершенство. Строго исполняя все посты и установления церковные, дорожа этою теснейшею связью с народом, он избегал всего, чтó делается на показ. Вообще простота была отличительною чертою его характера. Другою чертою его была веселость - здоровая, непритворная, ясная [i].

Единство мысли и действия, горячая искренность, отвращение ото всего предвзятого, затверженного, пошлого, полное здоровье духа и тела, любовь к жизни и её радостям: таков был характер Хомякова, простой, ясный, как кристалл и потому именно казавшийся и кажущийся мало понятным для тех, кто обо всем судит по готовой мерке. Мы так привыкли видеть и на людях, и на мыслях известный мундир, что без такого мундира и вообразить себе человека не можем. Общественный деятель, писатель, ученый, подвижник, или деятель практический, хозяин, чиновник; наконец человек, живущий в свое удовольствие, охотник, игрок: все это мы понимаем. Но ученый без ученого звания; писатель, которого сочинения редко попадают в печать; общественный деятель без должности, и в тоже время и хозяин, и биллиардный игрок, и охотник, и просто веселый, общительный человек, в деревне помещик, в городе - горожанин: как это понять, как совместить? Не постигая такого в высшей степени гармоничного соединения душевных и телесных сил, одни хотели видеть в Хомякове ученого, и удивлялись его страсти к охоте; другие - барина-дилеттанта, и отказывались уразуметь всю глубину его умственной работы. А между тем он так понятен: стóит только уяснить себе полное отсутствие в нем того, что называется академизмом, причисления себя к какому бы то ни было умственному и общественному цеху. Он не был ни присяжным ученым, ни хозяином по ремеслу, ни завзятым охотником: он был просто Алексей Степанович Хомяков, который и к науке, и к хозяйству, и к любимой им охоте прилагал данные ему Богом силы; а мера достигаемого им в каждой из этих областей деятельности и жизни зависела уже от меры этих вложенных в него сил. Но он не дробился, а был везде один, ровный и цельный. От того так и понятна была его речь людям простым и неученым; от того и дышет она теперь такой неувядаемой свежестью: ведь форма проходит, жизнь остается.

Широте его интересов соответствовала и широта познаний и почти невероятная память. Не говоря уже о науках, стоявших в близкой связи с его богословскими и историческими занятиями, он интересовался всем на свете: искусство, технология, медицина, во всех этих областях он самостоятельно работал. То он находит средство против холеры и вылечивает им тысячи[ii]; то посылает в военное министерство придуманное им ружье, и на Лондонскую выставку - своего же изобретения паровую машину, получившую там патент [iii]. Не успев развить своего личного дарования в живописи, он превосходно знал её теорию и технику и был одним из основателей Московского Училища Живописи, ваяния и зодчества. Под его же непосредственным надзором были выстроены церкви в Боучарове и Круглом. Словом, в этом человеке заключалось такое разнообразие сил, что С. Т. Аксаков имел право сказать о нем: «Из Хомякова можно выкроить десять человек, и каждый будет лучше его». Теперь говоря о нем, трудно представить себе, как мог он успеть столько сделать и притом еще прослыть ленивым.

О лени Хомякова так много говорили его близкие и он сам, что на этой стороне его характера стóит остановиться. Необычайно разнообразная деятельность его и поразительная законченность всех его произведений потому лишь и были возможны, что в голове его неустанно, можно сказать днем и ночью, шла непрерывная умственная работа. Люди видели лишь результаты, так сказать, концы этой работы, и потому, когда Хомяков повидимому ничего не делал, упрекали его в лени, не давая себе труда сообразить, что ведь у обыкновенного человека (положим писателя) всякое произведение вырабатывается постепенно, а от Хомякова не осталось ни одной черновой рукописи: и стихи, и статьи свои он всегда писал сразу, набело. Значит ли это, что он их не обдумывал и не подготовлял? Напротив, это значит только, что он этих подготовительных работ не записывал. Сказанное есть не более как догадка; но догадка, кажется, довольно правдоподобная.

До самых последних лет жизни Алексей Степанович, кроме некоторой слабости желудка, пользовался хорошим здоровьем и если хворал, то не по долгу. Только в 1849 году у него болели глаза, а в 1855 он чуть не умер от тифа. Жил он по городски, то есть ложился и вставал очень поздно; но по праздникам всегда ходил к обедне и часто даже к заутрени. Привычкою к ночному бодрствованию объясняется частое повторение в его стихах, так сказать, ночных мотивов. Его последнее, предсмертное сочинение (второе письмо о философии к Самарину) начинается с описания ночи: «Тому дня четыре, поздним вечером, то есть, как вы знаете, за полночь, подошел я к окошку. Ночь была необыкновенно ясна; далекая и глубокая даль отрезывалась отчетливо против ночного неба; почти полный месяц, уж на ущербе, плыл тихо, не слишком высоко над землею; недалеко от него алмазным огнем горела планета, кажется Юпитер; в стороне сверкал и мигал красноватый Сириус, и бесчисленное множество звезд покрывало все небо серебряною насыпью. Полюбоваться бы, да и заснуть. Нет! Тут мне пришла мысль, несколько странная, но математически-верная, о которой я и намерен с вами поговорить. Мне пришла мысль, что вся эта красота, которою я любуюсь, есть уже прошедшее, а не настоящее». От этой мысли Хомяков переходит к рассуждению о пространстве и времени. Вероятно, эти немногие страницы разрослись бы в серьезный философский труд, если бы смерть не прервала мыслителя на самом его начале.

Зимою, как мы уже не раз говорили, Хомяков всегда жил в Москве, которую любил во всех её мелочах, никогда не забывая её общего всенародного значения. В одной из своих речей в Обществе Любителей Российской Словесности он говорит: «Чем внимательнее всмотримся мы в умственное движение Русское и в отношение к нему Москвы, тем более убедимся, что именно в ней постоянно совершается сериозный размен мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитаться в каком угодно углу Русской земли; но составиться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столковаться с русскими, обращается к Москве. В ней, можно сказать, постоянно нынче вырабатывается завтрашняя мысль Русского общества. В этом убедится всякий, кто только проследит ход нашего просвещения. Все убеждения, более или менее охватывавшие жизнь нашу, или проникавшие ее, возникали в Москве. Этим объясняются многие явления, которые иначе объясниться не могут, например то, что иногда человек, не оставивший после себя никакого великого труда, никакого памятника своей деятельности, пользовался славою во всем пространстве нашего отечества и действовал прямо или косвенно на строй умов и на убеждения людей, никогда с ним не встречавшихся в жизни; или то, что люди, которые сами не трудились на путях словесности, но по своему положению могли здесь содействовать или вредить её успехам, получали всеобщую известность, тогда как другие, действовавшие на том же поприще, но в иных областях, оставались неизвестными никому, кроме тех, с которыми они находились в прямых сношениях; или то, наконец, что иногда человек, ни по занятиям, ни по положению не участвовавший в движении словесности, получал некоторую славу в краях даже отдаленных от Москвы только потому, что около него здесь собиралась живая и сериозная беседа. Вам все эти примеры известны. Мысль возникает или вырабатывается в Москве и переносится уже в другие Русские области; там, если эта мысль одностороння, она уже, так сказать, донашивается и изнашивается в тряпье и лохмотья, когда она уже давно брошена и забыта у нас».

Вспомним его описание Кремлевской заутрени на Пасху.

В безмолвии, под ризою ночною

Москва ждала, и час святой настал:

И мощный звон раздался над землею,

И воздух весь, гудя затрепетал.

Певучие, серебряные громы

Сказали весть святого торжества,

И, внемля глас, её душе знакомый,

Подвиглася великая Москва.

Все тот же он: ни нашего волненья,

Ни мелочно-торжественных забот

Не знает он и, вестник искупленья,

Он с высоты нам песнь одну поет -

Свободы песнь, песнь конченного плена.

Мы слушаем... Но как внимаем мы?

Сгибаются ль упрямые колена,

Смиряются ль кичливые умы?

Откроем ли радушные объятья

Для страждущих, для меньшей братьи всей?

Хоть вспомним ли, что это слово - братья -

Всех слов земных дороже и святей.

В Москве создалось личное счастие Хомякова; в Москве же суждено было ему и утратить его: в январе 1852 года Катерина Михайловна занемогла тифом, осложненным беременностью, и 26 января в 11 ч. 30 м. вечера скончалась.

В несколько дней, проведенных у её постели и гроба, Хомяков постарел и изменился до неузнаваемости, но мужественно переносил горе. В письме к А. Н. Попову он говорит: «Я много в душе переменился. Детство и молодость ушли разом. Жизнь для меня в труде, а прочее как будто во сне».

Друзья Хомякова (А. П. Плещеев, Кошелев, Хитрово, Свербеев и другие) ни на минуту его не покидали. Умирающий Жуковский дрожащею рукою написал Алексею Степановичу, что молит Бога благословить его. Скоро приехал из Петербурга Ю. Ф. Самарин. В первую же минуту свидания Хомяков сказал ему, что он принимает смерть жены за наказание и испытание, ниспосланное ему свыше. Эту же мысль мы находим и в его письмах.

Со дня кончины Катерины Михайловны до своего конца Хомяков постоянно о ней думал. Любимым занятием его стало писать на память её портреты, которые он решил нарисовать для всех своих детей. Боясь поддерживать в детях грустное настроение, он при них крепился; но сам, где бы ни был, вспоминал о былом. В особенности в деревне каждый шаг наводил его на эти мысли; тоже было при всяком писании, к которому она всегда так его побуждала. Долго после её смерти он не мог писать стихов и, когда приходила мысль о них, он удалял ее. Раз тоже случилось во сне; и вот явилась Катерина Михайловна и сказала ему: «Не унывай». После этого он мог опять писать. Он сам рассказывает это в письме к любимой сестре своей жены, покойной Прасковье Михайловне Бестужевой.

Возвращение свое к делу он ознаменовал стихотворением «Лазарь»:

О Царь и Бог мой! Слово силы

Во время оно Ты сказал,

И сокрушен был плен могилы,

И Лазарь ожил и возстал.

Молю, да слово силы грянет,

Да скажешь: встань! душе моей,

И мертвая из гроба встанет

И выйдет в свет Твоих лучей,

И оживет, и величавый

Ея хвалы раздастся глас -

Тебе, сиянью Отчей славы,

Тебе, умершему за нас!

Вскоре по кончине Катерины Михайловны Хомякову снова пришлось хоронить близкого человека. Вот чтó пишет он Попову:

«Только что удар пал мне на голову - новый удар, тяжелый для всех, последовал за ним. Николинькин крестный отец, Гоголь наш, умер. Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душою, особенно же H. М. Языков. На панихиде он сказал: все для меня кончено. С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал себя морить голодом, попрекая себе в обжорстве. Иноземцев не понял его болезни и тем довел его до совершенного изнеможения. В субботу на маслянице Гоголь был еще у меня и ласкал своего крестника. В субботу или воскресенье на первой неделе он был уже без надежды, а в четверг на нынешней неделе кончил. Ночью с понедельника на вторник первой недели он сжег в минуту безумия все, что написал. Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскутка. Очевидно судьба. Я бы мог написать об этом психологическую студию; да кто поймет, или кто захочет понять? А сверх того и печатать будет нельзя. После смерти его вышла распря. Друзья его хотели отпевать его в приходе, в церкви, которую он очень любил и всегда посещал, Симеона Столпника. Университет же спохватился, что когда-то дал ему диплом почетного члена, и потребовал к себе. Люди, которые во всю жизнь Гоголя знать не хотели, решили участь его тела против воли его друзей и духовных братий, и приход, общее всех достояние, должен был уступить домовой церкви, почти салону, куда не входит ни нищий, ни простолюдин. Многознаменательное дело. Эти сожженные произведения, эта борьба между пустым обществом, думающим только об эффектах, и серьезным направлением, которому Гоголь посвящал себя, борьба решенная в пользу Грановских и Павловых и прочих городским начальством: все это какой-то живой символ. Мягкая душа художника не умела быть довольно строгою, строгость свою обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь! Для его направления нужны были нервы железные. Ляжет он все-таки рядом с Валуевым, Языковым и Катенькой и со временем со мною в Даниловом монастыре, под Славянскою колонною Венелина. Так и надобно было».

Мы сказали, что горе не обезсилило Хомякова, а лишь, отняв у него, по его собственным словам, всю прелесть жизни, направило все силы его души на довершение подвига жизни. Несколько позже сам он сказал:

Подвиг есть и в сраженьи,

Подвиг есть и в борьбе;

Высший подвиг - в терпеньи,

Любви и мольбе.

Если сердце заныло

Перед злобой людской,

Иль насилье схватило

Тебя цепью стальной;

Если скорби земные

Жалом в душу впились, -

С верой бодрой и смелой

Ты за подвиг берись.

Есть у подвига крылья,

И взлетишь ты на них,

Без труда, без усилья,

Выше мраков земных,

Выше крыши темницы,

Выше злобы слепой,

Выше воплей и криков

Гордой черни людской.

Вдохновение веры, наука разума, опыт жизни и огонь страдания соединились теперь вместе и подняли дух его на ту высоту, на которой уже ничто не заслоняло широкого кругозора мысли и с которой она, завершив свой постепенный рост, могла выразиться в своей полноте. В последние восемь лет своей жизни Хомяков написал больше, чем во все предшествовавшее время. Ему уже мало приходилось заниматься своим систематическим трудом: чувствуя, что жить остается немного, он спешил высказаться по всем волновавшим его вопросам; спешил, как сам где-то выразился, вырабатывать все мысли, все стороны жизни, всю науку, то есть выяснить весь круг намеченных им и его сотрудниками начал в вере и знании. Все, чтó так долго создавалось в его уме, теперь быстро ложилось на бумагу. Кроме множества разнообразных статей, кроме чудных стихов, которыми он отзывался на волнения текущей общественной жизни, он в это время написал все свои богословские сочинения, за исключением своего катихизиса «Церковь одна», составленного в сороковых годах. Первая богословская его статья «Несколько слов Православного христианина о западных исповеданиях» была написана на французском языке по поводу критики Лоранси (Laurentie) на статью Ф. И. Тютчева «Папство и Римский вопрос», напечатанную в 1850 году в Revue des deux Mondes. Свою статью Хомяков издал за границей так же, как и две последующие.

Эти три статьи, вместе с несколькими меньшими, составляют цельный полемический труд - целый, решаемся сказать, подвиг исповедания. В первый еще раз новый Запад (Запад XIX века) услыхал такой голос русского православного богослова, прямо к нему обращенный; голос, ничего не замалчивающий и не смягчающий, но спокойный, чуждый страсти и полемического увлечения, проникнутый горячею, истинно-христианскою любовью. Заканчивая третью свою статью, Хомяков обращается к своим западным читателям с таким признанием: «Труд, который я предпринял и на который смотрю, как на исполнение долга перед Богом и перед вами, читатели и братья, был для меня довольно тягостен. Смущало не употребление иностранного языка и не трудность показать превосходство начал Церкви перед началами раскола; я не думал удивлять красноречием и хорошо знал, что достаточно было простого изложения церковной доктрины, чтоб убедить добросовестных читателей в её строгой последовательности и величавой гармонии. Но мне была тягостна необходимость говорить о Спасителе и о Его неизглаголанном совершенстве, о вере и её тайнах, как о темах научного спора. Бог мне свидетель, что не так бы желал я говорить с вами об этих предметах; но это было неизбежно. - Бог, во время Им определенное, приведет снова европейские племена в лоно Церкви. К совершению этого святого предначертания призваны будут люди лучше меня, люди более исполненные любви; но, может быть, и логический труд, мною оконченный, окажется не совсем бесполезным, как труд приготовительный. Местами он вам покажется сухим и суровым; не сетуйте за это на меня, читатели и братья. Труженику, бросающему плодоносное семя, предшествует железное рало, раздирающее почву, подсекающее сорные травы и проводящее борозду. Но, может быть, и теперь найдутся души избранные, в которых зародыш жизни, положенный Св. Писанием, чтением отцев и в особенности благодатью Божиею, дремлет под слоем наследственных заблуждений и, подобно зерну, которому кора безплодной земли мешает прозябнуть, ждет лишь прохода плуга, чтобы произвести плоды угодные Богу. Читатели и братья! Если таковые между вами найдутся, то я прошу их, во имя той любви, которую каждый обязан питать к истине, к своим братьям и к своему Спасителю, не останавливаться на тех особенностях моего труда, в которых могли отразиться мои личные недостатки, но взвесить сказанное мною серьезно и внимательно»[iv].

Мы только что сказали, что появление богословских сочинений Хомякова было ближайшим образом вызвано внешним обстоятельством: прочтением статьи Лоранси. Подобным же образом облегчение цензурных стеснений в последние годы жизни Алексея Степановича побудило его к написанию многих статей, которые ранее не могли бы быть напечатаны. Но все это были поводы; внутренняя же причина видимой плодотворности последних лет жизни Хомякова сравнительно с прежними, как мы указали выше, лежала в нем самом. И вот он выходит из тесного круга семьи, где уже не было его любимой собеседницы, и из несколько более широкого круга друзей. С этого собственно времени начинается для Хомякова более живой и широкий обмен мыслей. Он сам сознавал, что смерть жены наложила на него обязанность более неустанной работы, и в письме к П. М. Бестужевой говорит: «Я знаю, я уверен, что мне смерть её была нужна; что она, хотя и наказание, в тоже время послана мне для исправления и для того, чтобы жизнь, лишенная всего, чтó ее делало отрадною, была употреблена только на занятия и мысли серьезныя».

Между тем во внешнем мире творились знаменательные события и готовились еще большие. Россия переживала тяжелое время. Революционное движение, охватившее в 1848 году Западную Европу, напугало наших правительственных деятелей и вызвало ряд мероприятий, стеснивших до нельзя и без того гонимую общественную мысль и слово; а так как славянофилы давно были в подозрении у начальства, то они первые и почувствовали тяжесть этих стеснений. В этом году, говоря в письме к Попову о Москве и её государственном значении, Хомяков пишет: «В ней сосредоточивается и выражается сила историческая, сила предания, сила устойчивости общественной; но этой силе нужно выражение, этому выражению нужна свобода, хотя бы в свободе и проглядывало какое-нибудь повидимому оппозиционное начало. Эта мнимая оппозиция есть истинное и единственное консерваторство. Пусть этому началу положат совершенную преграду, пусть отнимут всякую возможность выражения у этой силы предания и общественной устойчивости; пусть заморят ее совершенным молчанием (ибо молчание есть смерть силы духовной), и тогда через несколько лет пусть поищут с фонарем живой силы охранной - и не найдут». Через шесть лет он пишет к тому же Попову: «Двадцать лет душили мысль. В важную минуту наткнулись на безмыслие, и мне чувствуется страшная беспомощность, скрываемая под плохою личиною спокойствия и надежды. Чтó-то Бог даст? А время великое. Может быть Тильзит, но Тильзит предшествовал двенадцатому году. И так будет опять, ибо мы мыслию выше. А впрочем, может быть, Бог избавит от Тильзита. Одно страшно: пять лет, увы! еще не кончившагося самохваления, противного Богу и чуждого народному духу».

Время, действительно, было великое и страшное: шла осада Севастополя...

Через год сошел в могилу Государь Николай Павлович. Хомяков пишет к Попову: «Смерть доказала нравственную правоту человека, который столько казался виноватым. Впрочем, я его всегда считал правым, как вы сами знаете, и винил не лицо, а систему и нас всех». Через пять лет, в послании «к сербам» Хомяков пишет: «Теперь узнали мы тщету нашего самообольщения; теперь освобождаем мы своих порабощенных братий, стараемся ввести правду в суд и уменьшить разврат в народных нравах. Дай Бог, чтобы дело нашего покаяния и исправления не останавливалось, чтобы доброе начало принесло добрый плод в нашем духовном очищении и чтобы мы познали навсегда, что любовь, правда и смирение одни только могут доставить народу, так же как и человеку, милость от Бога и благоволение от людей». В одном из писем к графине Блудовой Хомяков говорит: «Вообще, если можно характеризовать то, что я считаю нашею общею болезнию, одним словом, я бы ее назвал усыплением совести во всех. Иногда она и просыпается, но почти всегда с просонок не туда пойдет, куда следует».

Слабо было в Русском обществе сознание задач России... И вот в 1854 году Хомяков обратился к своей родине с таким словом вразумления:

Тебя призвал на брань святую,

Тебя Господь наш полюбил,

Тебе дал силу роковую,

Да сокрушишь ты волю злую

Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная!

За братьев! Бог тебя зовет

Чрез волны гневного Дуная

Туда, где, землю огибая,

Шумят струи Эгейских вод.

Но помни: быть орудьем Бога

Земным созданьям тяжело;

Своих рабов Он судит строго,

А на тебе, увы! как много

Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена,

Безбожной лести, лжи тлетворной

И лени мертвой и позорной

И всякой мерзости полна.

О, недостойная избранья,

Ты избрана! Скорей омой

Себя слезою покаянья,

Да гром двойного наказанья

Не грянет над твоей главой.

С душой коленопреклоненной,

С главой, сокрытою в пыли,

Молись молитвою смиренной

И раны совести растленной

Елеем плача исцели.

И встань тогда, верна призванью

И бросься в пыл кровавых сеч!

Борись за братьев крепкой бранью,

Держи стяг Божий крепкой дланью,

Рази мечем - то Божий меч!

Нечего и говорить, что стихотворение это не могло быть напечатано. Хомякова чуть не выслали за него из Москвы.

VIII

Новое царствование. - Русская Беседа. - Крестьянский вопрос. - Дело Хомякова в его собственном сознании. - Смерть друзей и матери. - Кончина Хомякова. - Отзывы о нем.

С наступлением нового царствования и cлавянофилы могли, наконец, вздохнуть свободнее. Кошелев получил разрешение на издание журнала «Русская Беседа». Предисловие к ней было написано Хомяковым. В нем он ясно и твердо высказал стремления свои и своих сотрудников и свой взгляд на обязанности и задачи просвещенного русского человека. «Русский дух создал самую Русскую землю в бесконечном её объеме; ибо это дело не плоти, а духа Русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах; Русский дух понял святость семьи и поставил ее, как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение. Таковы были его дела, плоды милости Божией, озарившей его полным светом Православия. Теперь, когда мысль окрепла в знании, когда самый ход истории, раскрывающий тайные начала общественных явлений, обличил во многом ложь Западного мира и когда наше сознание оценило (хотя, может быть, еще не вполне) силу и красоту наших исконных начал, нам предлежит снова пересмотреть все те положения, все те выводы, сделанные Западною наукою, которым мы верили так безусловно; нам предлежит подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения безстрастной критике наших собственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность. В тоже время на нас лежит обязанность разумно усвоивать себе всякой новый плод мысли Западной, еще столько богатой и достойной изучения, дабы не оказаться отсталыми в то время, когда богатство наших данных возлагает на нас обязанность стремиться к первому месту в рядах просвещающагося человечества».

До конца существования «Русской Беседы», совпавшего и с его концом, Хомяков был самым деятельным её сотрудником.

Наконец, наступило время разрешения и того вопроса, который уже давно был задушевною его думою, вопроса крестьянского. Тяжелое иго крепостного права, развращавшее помещиков еще более, чем крестьян, и необходимость выхода из этих одряхлевших исторических оков никогда не переставали заботить Хомякова. Еще в 1842 году, по поводу указа об обязанных крестьянах, он напечатал в «Москвитянине» две статьи «О сельских условиях» и затем всю жизнь стремился и успел во всех своих деревнях (кроме новокупленной рязанской) заключить с крестьянами ряду или договор, основанный на совершенно-свободном соглашении. Эти ряды были любимым его детищем. Вместе с тем он не переставал доказывать необходимость общего освобождения крестьян с землею по всей России. В 1848 году, по поводу записки Самарина об устройстве Лифляндских крестьян, Хомяков в письме к нему, между прочим, говорил: «Для нас, русских, теперь один вопрос всех важнее, всех настойчивее. Вы его поняли и поняли верно. Давно уже ношусь я с ним и старался его истинный смысл выразить, елико возможно, ясно. Спасибо вам за то, что вы попали на ту юридическую форму, которая выражает этот смысл с наибольшею ясностью и отчетливостью, именно на существование у нас двух прав, одинаково-крепких и священных: права наследственного на собственность и такого же права наследственного на пользование. В более абсолютном смысле, в частных случаях, право собственности истинной и безусловной не существует: оно пребывает в самом государстве (в великой общине), какая бы ни была его форма. Можно доказать, что это общая мысль всех государств, даже Европейских. Всякая частная собственность есть только более или менее пользование, только в разных степенях. По истории старой Руси можно, кажется, доказать, что таково было значение даже княжеской собственности; по крайней мере, поземельная наша собственность (пользование в отношении к государству) есть собственность в отношении к другим частным людям и след. к крестьянам. Их право в отношении к нам есть право пользования наследственного; действительно же оно разнится от нашего только степенью, а не характером, и подчиненностью другому началу - общине. Таково отношение юридическое, вышедшее из обычая или создавшее обычай; и кто хочет этому отношению нанести удар, тот хочет возмутить все убеждения, всю сущность народа, а теперь только об этом и хлопочут. Не позволительно нам молчать и, признаюсь, я ожидаю от вас изложения этого начала».

В следующем году, в письме к Кошелеву, Хомяков подробно разбирает особенности сельской общины, доказывая её совместимость с улучшением земледелия в смысле хозяйственном, более же всего, важность общинного устройства в отношении нравственном и бытовом. «Община, говорит он, есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей Русской истории. Отними его, не останется ничего; из его же развития может развиться целый гражданский мир». - «Мне известны до сих пор, пишет он далее, в нерусской Европе только две формы сельского быта: одна английская, сосредоточение собственности в немногих руках, другая французская после революции, бесконечное дробление собственности. Все прочие формы относятся к этим двум как степени переходные, еще не дошедшие до своего крайнего развития. Первая очень выгодна для сельского хозяйства и усиливает до невероятности массу богатства, напрягая умственные способности селянина посредством конкурренции в найме и бросая сильные капиталы на опытное усовершествование земледельческой практики. Вот её достоинство; но за то самая конкурренция, безземелие большинства и антагонизм капитала и труда доводят в ней, по необходимости, язву пролетарства до бесчеловечной и непременно разрушительной крайности. В ней страшные страдания и революция впереди. - Вторая форма, французская, дробление собственности, невыгодна для хозяйства, замедляет его развитие и во многих случаях (именно там, где нужны значительные силы для побеждения какой-нибудь преграды) делает его совершенно невозможным; но это неудобство считаю я не слишком значительным в сравнении с выгодами дробной собственности. Нет сомнения, что введение этой системы во Франции удаляет, а может быть даже отстраняет навсегда, нашествие пролетарства; ибо оно мало известно в сельском быту Франции и является только в виде исключения в некоторых слишком неблагодарных местностях. Нищета есть принадлежность городов французских, а не сел. Но за то эта форма имеет другой существенный недостаток, который в государственном отношении не лучше пролетарства: это полная разъединенность. Таков результат во Франции современной по свидетельству самих французов; таков будет он непременно везде. Разъединенность же есть полное оскудение нравственных начал; а заметь, что оскудение нравственных начал есть в тоже время и оскудение сил умственных. От этого в нищенствующих селах Англии восстают беспрестанно сильные умы, которых деятельность отзывается на всю Англию; а в полях (селами их назвать нельзя) Франции человек так слаб и глуп, что от него не добьется общество ни одной мысли. Он просто немой: от него ни слуха, ни послушания, по русской поговорке. Конечно я не восстаю против собственности, ни против её эгоизма; но говорю, что если кроме эгоизма собственности ничто недоступно человеку с детства, он будет окончательно не то, чтобы дурной человек, а безнравственно-тупой человек, он одуреет. Слышать только об деле общем и потом в нем участвовать, слышать с детства суд и расправу, видеть, как эгоизм человека становится беспрестанно лицем к лицу с нравственною мыслию об общем, о совести, о законе обычном, вере, и подчиняться этим высшим началам, это - истинно-нравственное воспитание, это просвещение в широком смысле, это развитие не только нравственности, но и ума. И так община столько же выше английской формы, которой бедствия она устраняет, сколько и французской, которая, избегая бобыльства физического, вводит бобыльство духовное и дает городам такой огромный и гибельный перевес над селом». Наконец, касаясь положения помещика, Хомяков говорит: «Об нас и об нашем отношении к общине покуда я не говорю. Со временем мы сростемся с нею. Но как? Этого решать нельзя. Смешно было бы взять на себя все предвидеть. Право приобретать собственность, данное крестьянину, не нарушает общины. Личная деятельность и предприимчивость должны иметь свои права и свой круг действия; довольно того, что он будет всегда находить точку опоры в сельском мире и что в нем же или через него они будут мириться с общественностью, не выростая никогда до эгоистической разъединенности. Тоже вероятно будет и с нами. Но это еще впереди и как Бог даст! Допустим начало, а оно само себе создаст простор».

«Первый высочайший рескрипт обрадовал Хомякова, как ранний благовест, возвещающий наступление дня после долгой, томительной ночи», говорит Ю. Ф. Самарин в статье «Хомяков и крестьянский вопрос». Когда начались подготовительные работы Редакционных Коммиссий, он не был в них призван... Он написал подробное письмо Я. И. Ростовцеву, в котором доказывал вред временно-обязанных отношений и предлагал целый проект единовременного выкупа. На это письмо также не было обращено должного внимания. Алексей Степанович высказывал сильное беспокойство за вполне успешное устроение крестьянского дела. Последствия показали, насколько он был прав.

Хомякову было пятьдесят четыре года. Он еще был полон сил умственных и телесных; но смутное предчувствие говорило ему, что час его близок. И вот он оглядывается на то, чтó было сделано и что предстояло еще совершить. Значение собственной деятельности и деятельности его сотрудников всегда было ему ясно. Еще в 1845 году он писал Самарину: «Мы должны знать, что никто из нас не доживет до жатвы и что наш духовный и монашеский труд пашни, посева и полóтья есть дело не только Русское, но и всемирное». Ему же писал он теперь: «Мы передовые; а вот правила, которого в историях нет, но которое в истории несомненно: передовые люди не могут быть двигателями своей эпохи; они движут следующую, потому что современные им люди еще не готовы. Разве к старости иной счастливец доживет до начала проявления своей собственной, долго носимой мысли».

Хомяков не был таким счастливцем; но он не падал духом и бодро шел вперед, говоря о себе:

По жестким глыбам сорной нивы,

С утра до истощенья сил,

Довольно, пахарь терпеливый,

Я плуг тяжелый свой водил.

Довольно, дикою враждою

И злым безумьем окружен,

Боролся крепкой я борьбою:

Я утомлен, я утомлен.

Пора на отдых. О дубравы,

О тишина полей и вод

И над оврагами кудрявый,

Ветвей склоняющихся свод!

Хоть раз один в тени отрадной,

Склонившись к звонкому ручью,

Хочу всей грудью, грудью жадной

Вздохнуть вечернюю струю.

Стереть бы пот дневного зноя,

Стряхнуть бы груз дневных забот!...

Безумец! Нет тебе покоя,

Нет отдыха, вперед, вперед!

Взгляни на ниву: пашни много,

А дня немного впереди;

Вставай же, раб ленивый Бога!

Господь велит - иди, иди!

Ты куплен дорогой ценою:

Крестом и кровью куплен ты;

Сгибайся же, пахарь, над браздою,

Борись, борец, до поздней тьмы!

Пред словом грозного призванья

Склоняюсь трепетным челом;

А Ты безумного роптанья

Не помяни в суде Твоем!

Иду свершать в труде и поте

Удел, назначенный Тобой,

И не сомкну очей в дремоте

И не ослабну пред борьбой.

Не брошу плуга, раб ленивый,

Не отойду я от него,

Покуда не прорежу нивы,

Господь, для сева Твоего!

Многих близких предстояло ему еще проводить в могилу прежде, чем сойти в нее самому. В 1856 году умер И. В. Киреевский. Хомяков вполне оценил тяжесть этой утраты для Русского просвещения. Смерть застала Киреевского на самом начале предпринятого им обширного философского труда. «Какое-то особенно строгое испытание нашему направлению, пишет Хомяков Кошелеву: как будто опыт нашего терпения и постоянства. Редеет круг наш, жизнь обращается для каждого как будто в воспоминание. Подвиг становится все строже и строже. Видно, так надобно». Потеря Киреевского была невознаградима. Между тем как остальные ближайшие сотрудники Хомякова, K. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие, все более или менее воспитались под его воздействием, Иван Васильевич Киреевский дошел до своих убеждений путем совершенно самостоятельным. В особенности в вопросах философских он был не учеником, а мастером, почти равносильным самому Хомякову, если вообще допустима сравнительная оценка дарований и заслуг в такой области. Это всегда понимал Алексей Степанович и глубоко почувствовал потерю такого соратника. Отношение его к трудам Киреевского ясно видно из двух посвященных им статей.

За И. В. Киреевским последовал его неразлучный спутник-брат. Вокруг Алексея Степановича не оставалось почти никого из ближайших его друзей: одних не стало, другие ушли на практическое дело. Но общение с людьми, проповедь, спор были для него необходимы. В последние годы жизни мы видим его то в состязаниях с раскольниками в Кремле, то в частых спорах с университетскою молодежью, особенно с представителями крайних мнений среди неё, каковы были в то время Рыбников, Козлов и некоторые другие.

В июле 1857 года скончалась мать Хомякова. «В доме и жизни все как-то становится мертвее и темнее, пишет он графу А. П. Толстому; впрочем, это хорошо, чтобы самому своей очереди легче было ждать».

В 1858 году умер художник А. А. Иванов, на которого Хомяков всегда возлагал надежду и о картине которого, уже после его смерти, написал статью. Вскоре после Иванова умер молодой H. В. Шеншин, близкий и дорогой Алексею Степановичу. Очередь была за ним.

Не в Москве, не в Боучарове у своего семейного очага, в кругу детей, суждено было ему закрыть глаза. В сентябре 1860 года поехал он со старшим сыном в свое Рязанское имение, село Ивановское, в округе которого была холера. За несколько дней Дмитрий Алексеевич Хомяков уехал оттуда, оставив отца совершенно здоровым... Продолжаем словами Леонида Матвеевича Муромцева, единственного, кроме прислуги, свидетеля его последних минут:

23-го сентября в 8 часов утра приехал ко мне посланный с известием, что Алексей Степанович заболел холерой. Я наскоро захватил с собою лекарства, которыми довольно успешно лечил в околотке, и с тяжелым предчувствием на сердце поскакал в Ивановское. В 9 час. я взошел в комнату к больному. Он лежал лицом к свету, а потому страшные следы болезни сразу бросились мне в глаза. «Что с вами, Алексей Степанович?» спросил я у него, стараясь придать моим словам и твердость, и спокойствие. - «Да ничего особенного: приходится умирать. Очень плохо. Странная вещь! Сколько я народу вылечил, а себя вылечить не могу». И все это было сказано слабым, едва внятным голосом, свойственным всем холерным. Но в этом голосе не было и тени сожаления или страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. Лишним считаю пересчитывать, сколько десятков раз я его умолял принять моего лекарства, послать за доктором и, следовательно, сколько раз он отвечал отрицательно и при этом сам вынимал из походной гомеопатической аптеки то veratrum, то mercurium. Дня два перед роковым 23-м числом Алексей Степанович уже страдал расстройством желудка; не обращая внимания на этот недуг, он ездил 21-го в Лебедянь, 22-го был в поле, а в ночь с 22-го на 23-е до двух часов писал письма. В 3-м часу он лег спать и приказал человеку приготовить к утру горчичник, собираясь ехать со мною в заседание Лебедянского Общества. В шестом часу он раз будил людей: болезнь разразилась в полной силе. В 9-ть часов, когда я приехал в Ивановское, главные припадки несколько уменьшились, оставивши по себе признаки отчаянного положения: изнуренное лицо, холодный пот, сильно изменившийся голос, неимоверную слабость. Около часу пополудни, видя, что силы больного утрачиваются, я предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой, говоря: «Очень, очень рад». Во все время совершения таинства, он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестное знамение. Спустя некоторое время он принял несколько капель моего лекарства, вместо целой рюмки, которую я ему предлагал. Часа в три, при усилии встать с постели (хотя нас трое его поддерживали), он впал в сильный обморок. Ошибочно принявши это за агонию, я попросил священника читать отходную. Мне, кажется, что этого он и не слыхал, и не заметил; ибо, очнувшись минут через десять, он меня уверял, что крепко заснул. «Не нужно ли вам мне передать чего-нибудь? Бог милостив, вы выздоровеете; но выздоровление ваше будет продолжительно». - «Не могу говорить», отвечал он мне: «очень тяжело». Разумеется, после этого ответа я уже не стал его беспокоить и тревожно ждал, что Бог даст. Часов до шести не было заметно особенной перемены. В начале 7-го часа, беспрестанно прикладывая руку к его руке, к его ногам, я вдруг заметил, что они сделались легче и влажнее. Немедленно стали мы его растирать сильнее прежнего и обложили горчичниками. Через полчаса теплый пот пробился на боках, на шее и на спине; ноги согрелись; пульс, совершенно исчезнувший с самого утра, начал показываться, одни только руки оставались холодными, как лед. Все как будто шло к лучшему, и я начал надеяться. В это время жена моя прислала узнать о здоровье Алексея Степановича. Я хотел отойти от постели, но он меня удержал и спросил, куда я иду. «Посылаю добрую весточку. Слава Богу, вам лучше». - «Faites vous responsable de cette bonne nouvelle: je n'en prends pas la responsabilité» [v], сказал он почти шутя. «Право, хорошо; посмотрите, как вы согрелись, и глаза посветлели». - «А завтра как будут светлы!» Это были его последние слова. Он яснее нашего видел, что все эти признаки казавшагося выздоровления были лишь последние усилия жизни. В 7 1/2 часов дыхание его стало тяжко. Я не спускал с него глаз. В 7 3/4 вечера его не стало, а за несколько секунд до кончины, твердо и вполне сознательно, он осенил себя крестным знамением».

Немноголюдны были похороны Хомякова. На этот раз общество не проявило обычного своего лицемерия: не хотев знать живого, не стало выхвалять мертвого. Но нашлись и люди, понявшие размер понесенной утраты.

Не стало человека, тридцать лет будившего русскую народную совесть, человека, уяснившего России её веру, призвание, примирившего ее со стариною. Не стало того, кто положил начало многому доброму, чтó с тех пор возникло и еще будет возникать в России.

Общество Любителей Российской Словесности, которого Хомяков в последнее время своей жизни был председателем, посвятило его памяти заседание 6-го ноября. П. И. Бартенев прочел воспоминание о нем - единственный до сих пор, хотя и краткий, биографический очерк. В повременных изданиях появились некрологи: в «Русском Вестнике» М. Н. Лонгинова, в «Московских Ведомостях» Н. Ф. Щербины, и в «Петербургских Ведомостях» А. Ф. Гильфердинга. В Петербургском университете К. А. Коссович посвятил памяти Хомякова целую лекцию, в которой он с обстоятельностью ученого и с горячею любовью друга очертил общественное значение своего покойного наставника. Помянули Хомякова и за рубежем. В Edinburgh Review 1864 года читаем: «We cannot doubt that there will arise in the Church of Russia some who may still carry on the echo of those marvellous letters of the Christian Orthodoxe, in which the lamented Khomiakoff poured forth his aspirations after the future through a union of tenacious adherence to ancient Opthodoxy with a firm confidence in the results of biblical criticism and christian charity, such as we have never seen surpassed»[vi].

Но все же смерть Хомякова прошла почти незамеченною. Иначе и быть не могло: брошенные им семена еще не успели тогда взойти. С тех пор идет четвертое десятилетие.

Алексей Степанович Хомяков лежит в Москве, в Даниловом монастыре, под одним памятником со своею женою, им самим еще поставленном, со словами псалма: «Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит?»[vii] К этому тексту после его кончины прибавлен другой: «Блаженни алчущие и жаждущие правды». На памятниках кругом имена Валуева, Языкова, Гоголя, Самарина, Кошелева, князя Черкасского и многих других, памятных Москве и России.

Неотразимо действует на душу эта нива смерти, сокрывшая останки людей, которыми возродилась Русская жизнь. Невольно вспоминаются их сотрудники: Аксаковы, отец и сын, тут же, недалеко, под Симоновым, третий, последний Аксаков - у Троицы, и в дальней Оптиной Пустыне - братья Киреевские...

Дружным, неустанным подвигом добра подвизались всю жизнь свою эти достопамятные люди, не теряя бодрости перед ледяным равнодушием общества, не чая себе слова благодарности от тех, кому несли они свет истины, зная, что не увидать им плодов тяжелого труда своего. Костьми легли они на поле брани духовной, по слову вождя своего -

Чтоб страданьями свободы

Покупалась благодать,

Чтоб готовились народы

Зову истины внимать;

Чтобы глас её пророка

Мог проникнуть в дух людей,

Как глубоко луч с Востока

Греет влажный тук полей [viii].

[i] Прекрасно выражаемая французским словом sérénité, как заметил нам один из ныне живущих его друзей.

[ii] Средство это (чистый деготь пополам с конопляным маслом) было много раз испытано пишущим это в холеру 1893 года. Действие его поразительно. В полном развитии болезни один, много два приема тотчас останавливают рвоту, быстро ослабляют и вскоре совсем прекращают понос, а через какие-нибудь полчаса во всем теле больного проступает теплый пот. Смертность при этом бывает ничтожная. Первый прием - полстакана смеси, второй - в половину первого.

[iii] В этой машине Хомяков задался мыслью дать непосредственно вращательное движение в замен прямолинейного, на переход коего во вращательное тратится непроизводительно много силы. Эта машина была им названа Moskowka, Rotatory Steamengine.

[iv] Выдержки из сочинений Хомякова, написанных по-французски, приводятся нами в переводе, напечатанном в Собрании его сочинений и принадлежащем Н. П. Гилярову-Платонову и Ю. Ф. Самарину.

[v] Отвечайте сами за эту добрую весть: я не беру на себя ответа за нее.

[vi] Перевод. Мы не можем сомневаться в том, что в Русской Церкви восстанет кто-нибудь, кто еще поддержит отголосок тех чудных писем православного христианина, в которых оплакиваемый нами Хомяков выразил свои надежды на будущее, соединив столько приверженности к древнему Православию с твердою верою в выводы библейской критики и с христианским милосердием, коих на наших глазах никто не превзошел.

[vii] Выбор текста находится в несомненной связи с тем взглядом Хомякова на смерть жены, о котором мы говорили выше.

[viii] Последние стихи Хомякова.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии